Vom Hertzschen Dipol zum Detektorradio

von Klaus Leder

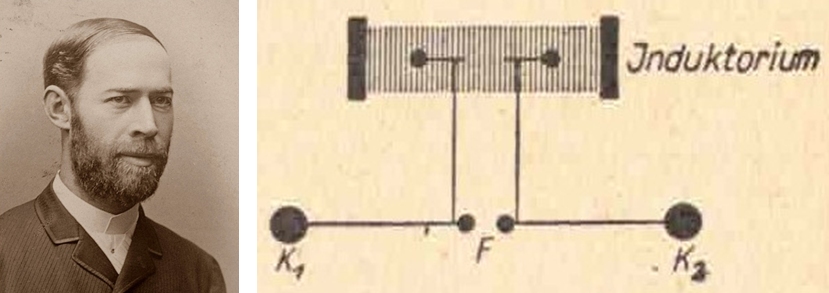

Im

Jahr 1886 spannte der 29jährige Physikprofessor Heinrich Hertz im

Hörsaal des Karlsruher Polytechnikums einen 3 m langen Kupferdraht auf,

der in der Mitte durch zwei nahe beiander liegende kleine Messingkugeln

unterbrochen war. An den Drahtenden dieses Dipols waren große

Messingkugeln als Kondensatoren (K) angebracht. Die inneren

Messingkugeln schloss er an einen Rühmkorff-Induktor an.

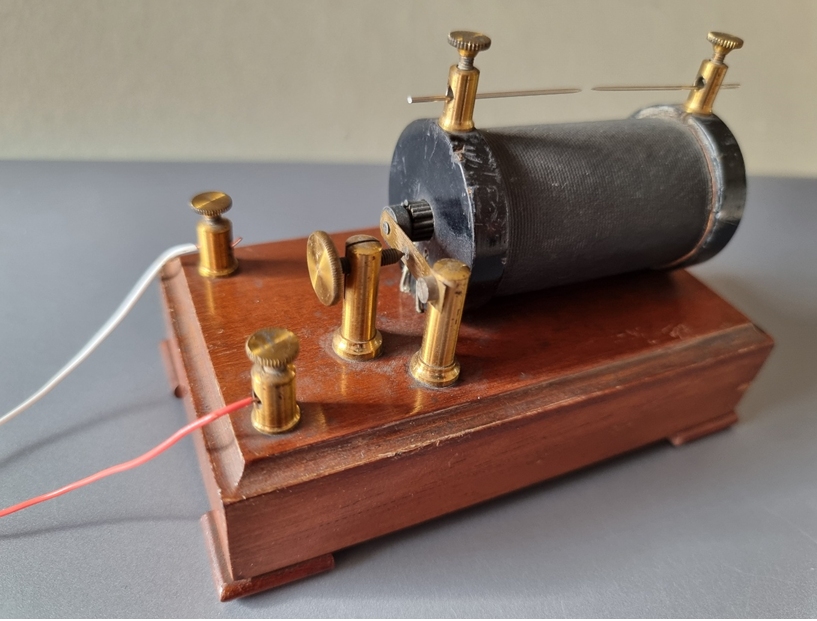

Die Induktionsspule mit Eisenkern hatte einen Unterbrecherkontakt

(Wagnerscher Hammer). Beim Anschluss an eine Gleichstromquelle konnte

Hertz Hochfrequenzimpulse erzeugen, die Funkenüberschläge an der

Funkenstrecke (F) verursachten. An einem zweiten, ebenfalls in der

Mitte unterbrochenem Draht, der in einem Holzrahmen befestigt war,

entdeckte Hertz mit einer Lupe winzige Funken, wenn er sich mit diesem

Resonator dem Sender annäherte. Offenbar erzeugten die

Funkenüberschläge elektromagnetische Wellen, die sich im Raum

ausbreiteten. Sender- und Empfängerdipol waren offene Schwingkreise für

Wellen im Dezimeterbereich.

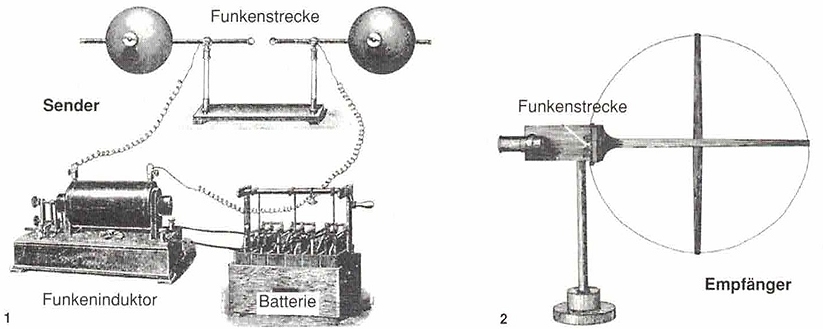

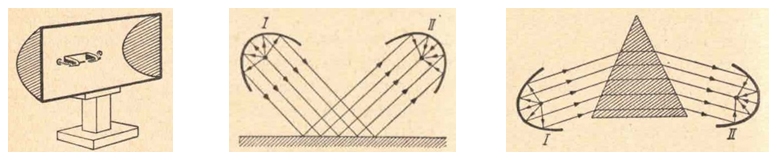

Heinrich Hertz untersuchte mit weiteren Experimenten die Eigenschaften

der elektromagnetischen Wellen. Für Reflexionsversuche

baute er parabolische Zylinderspiegel aus Zinkblech. Senderdipol und

Empfängerdipol befanden sich jeweils in der Brennlinie. Ein Versuch mit

einem Prisma aus Pech zeigte die Brechung elektromagnetischer Wellen.

Die Interferenz der Wellen wurde mit dem Fresnelschen Spiegelversuch

demonstriert. Auch Beugungserscheinungen an Spalten und Hindernissen

und die Polarisation der Wellen konnten nachgewiesen werden. Bei

Reflexionsexperimenten konnte Hertz mit seinem kreisförmigen

Empfängerdipol Knoten und Bäuche der stehenden elektromagnetischen

Wellen wahrnehmen und damit deren Ausbreitungsgeschwindigkeit

berechnen. Das Ergebnis entsprach der Lichtgeschwindigkeit. Die von dem

schottischen Physiker James C. Maxwell 1866 theoretisch vorausgesagte

Existenz elektromagnetischer Wellen wurde 1886 durch diese

Experimente von Heinrich Hertz bewiesen und die Wesensgleichheit von

Licht und elektromagnetischen Wellen aufgezeigt.

Am Empfängerdipol hatte Hertz eine Lupe zur Registrierung der Funken

angebracht. Der französische Physiker Edouard Branly ersetzte die

Funkenstrecke durch einen Kohärer, einem kleinen mit Metallpulver

gefüllten Glaszylinder. Unter der Einwirkung eines elektromagnetischen

Impulses veränderte sich der elektrische Widerstand des Kohärers. In

den 1890er Jahren konnte in einem Stromkreis mit dem Kohärer ein Signal

empfangen und mit Hilfe eines angeschlossenen Relais telegrafisch

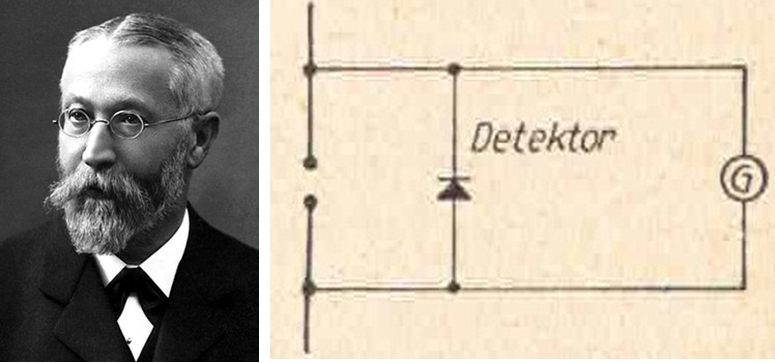

weitergeleitet werden. Der Straßburger Physiker Ferdinand Braun hatte

1874 den Gleichrichtereffekt von Halbleitern entdeckt, als er auf

Kristalle von Metallsulfiden eine Drahtspitze aufsetzte. Der

Hochfrequenzgleichrichter aus Bleiglanz ermöglichte es, die

Feldstärke eines Signals mit einem empfindlichen Galvanometer (G) zu

messen .

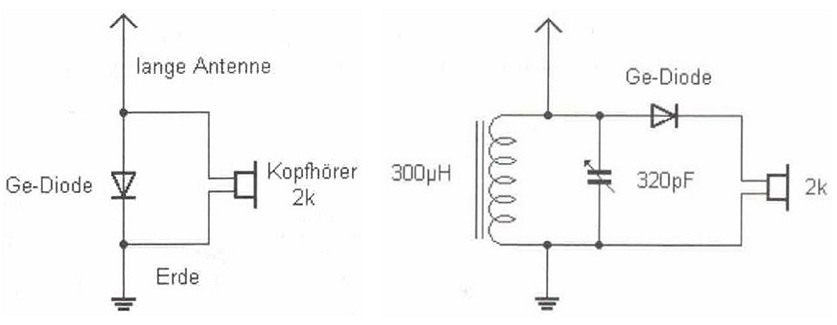

Mit Sprache oder Musik modulierte Wellen konnten 1899 mit der

Kristalldiode demoduliert und die Nachricht mit einem

elektrodynamischen Kopfhörer hörbar gemacht werden.

Zur Abstimmung auf eine Senderfrequenz diente zunächst ein

Schiebespule. Später konnte mit Germaniumdioden und einem Schwingkreis

aus Spule und Drehkondensator der Detektor auf Sendefrequenzen

abstimmbar gemacht werden.

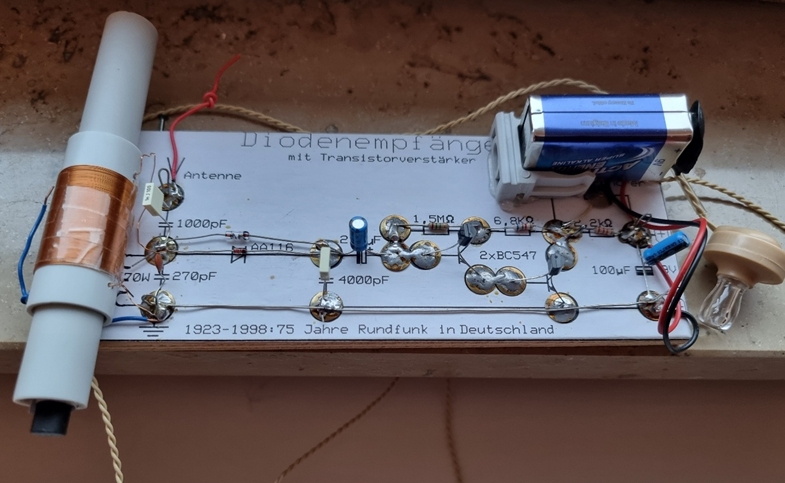

Bei neueren Bausätzen kann die Resonanz mit einem Sender durch

Verschieben eines Ferritkerns in der Schwingkreisspule eingestellt

werden. Bis heute hat der Empfang von Radiowellen ohne Batterie mit

selbstgebauten Detektorempfängern seine Faszination nicht verloren.

Die Entdeckung des Funkensprungs durch Hertz hatte zur Folge, dass

später drahtlose Übertragungen rund um den Globus und weit in den

Weltraum möglich wurden. Auch Radartechnik und Handy-Technologie

beruhen auf den Entdeckungen von Heinrich Hertz.