DCF77-Empfänger mit dem MAS6180

von Günther Zöppel

Während meines Urlaubs in Kroatien habe ich mich oft gefragt, weshalb

mein Funk-Reisewecker trotz der fast 1000 km Entfernung zum

Sender Frankfurt/Mainflingen die DCF77-Zeitinformation fehlerfrei

dekodieren kann, während manche Uhren daheim in kleinerer Entfernung

diesbezüglich oft versagen. Das muss doch an der verwendeten

Schaltungstechnik liegen? Im Inneren des Weckers findet man nur eine

ca. 50 mm lange Ferritantenne und einen Nacktchip (schwarz vergossen)

direkt auf der Leiterplatte. Recherchen ergaben, dass der

verwendete Chip von der finnischen Firma MAS (Micro Analog

Systems) stammt und dieser einen sehr empfindlichen Empfänger

beinhaltet. Entscheidende Hinweise dazu gab mir ein

Bastlerkollege (Thomas Neveling, dessen Homepage sehr informativ

ist: http://tneveling.bplaced.net/dcf77-co.html)

und der Chip MAS6180 heißt. Diese Firma schickte mir auf Anfrage

freundlicherweise ein paar kostenlose Samples des betreffenden Chips im

SSOP-16 SMD-Gehäuse zu, womit ich dann einen DCF77- Empfänger aufgebaut

habe, den ich hier vorstellen möchte. Ich habe mich beim Aufbau am

Datasheet dieses Chips orientiert:

https://www.mas-oy.com/wp-content/uploads/2016/05/DA6180C.pdf

Die dort angegebene Empfindlichkeit des IC von 0,4µV lässt hoffen, dass

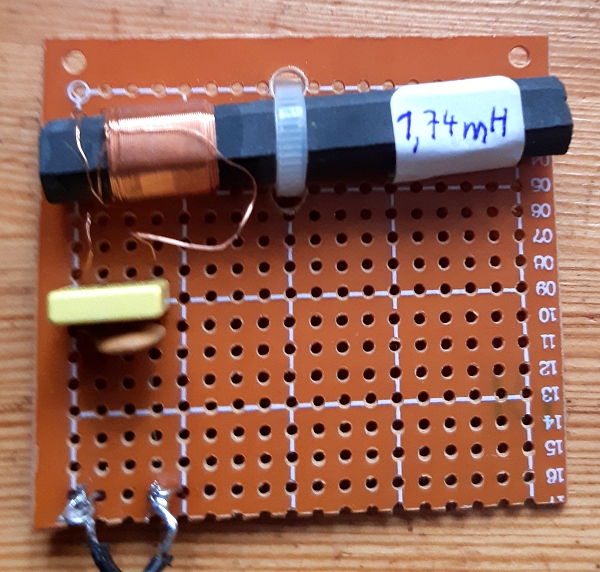

ich mit einem gerade vorhandenen Ferritstab von 60x10 mm zufrieden

stellende Ergebnisse erreichen werde. Ich habe also diesen mit CuL0,3

bewickelt, ca 150 Wdg. , und erzielte eine Induktivität von 1,74 mH.

Laut Thomsongleichung ist dazu eine Kapazität von 2,424 nF nötig, um

Resonanz auf 77,5 kHz zu erreichen, was sich durch Ausmessen mit einem

Frequenzgenerator und Oszilloskop auch bestätigte. Die Kapazität

C1* wurde durch Parallelschaltung mehrerer C`s erreicht, die zwecks

Temperaturstabilisierung sich kompensierende Temperaturkoeffizienten

haben sollten. Zur mechanischen Stabilisierung wurde die gesamte

Antennenkonstruktion auf einem Rest Lochplatine mit Kabelbindern

befestigt. Der Resonanzwiderstand der Konstruktion sollte etwa bei 100

kOhm liegen, um verlustarme Ankopplung an die Pins 13 und 15 des IC´s

zu erreichen.

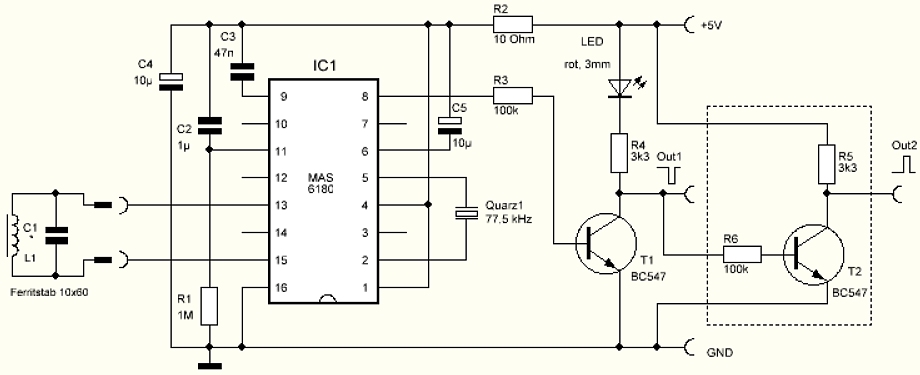

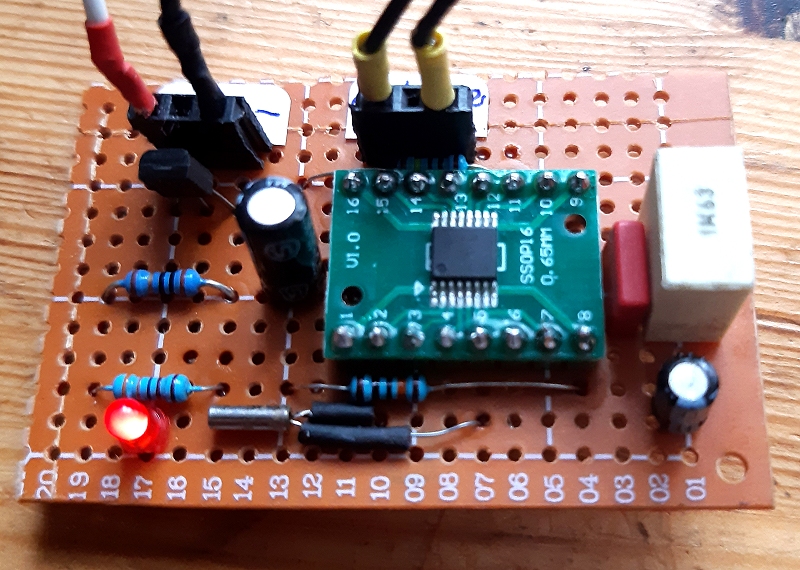

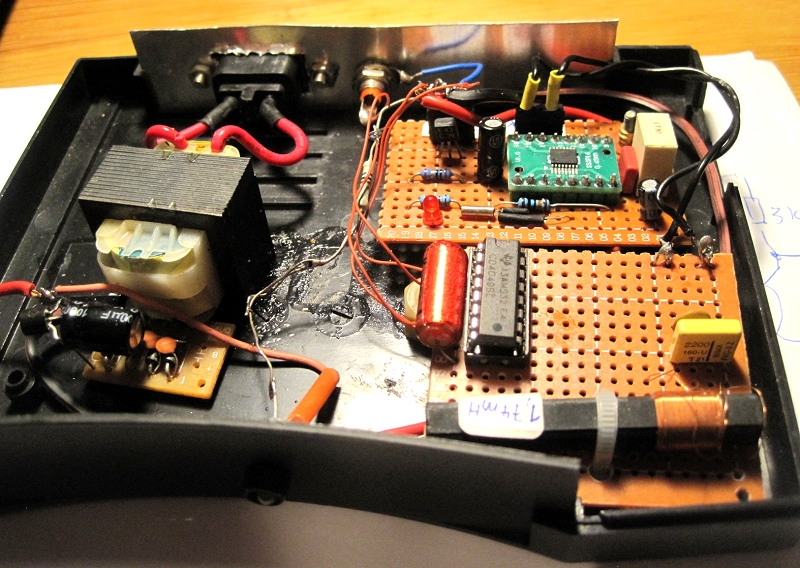

Die Schaltung selbst ist minimalistisch und hält sich an die Vorgaben

des Datasheets. Da der Chip selbst nur als SSOP16 in SMD vorlag, habe

ich diesen auf eine Adapterplatine aufgelötet, die im 2,54mm-Raster

etwas bastlerfreundlicher daherkommt, und die gesamte Schaltung auf

einer Universalplatine untergebracht. Etwas „tricky“ ist die

Beschaltung des Pin 11, dort muss nach Anlegen der Betriebsspannung

eine Verzögerung von > 50ms eingehalten werden, ehe der Lowpegel

über R1 sich durchsetzt. Das zwingt den IC zum schnellen

Synchronisieren auf DCF77. Ohne diese Kombination R1/C2 ginge es auch,

aber dann dauert es sehr lange, bis man ein verwertbares

Impulstelegramm erhält.

Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass C2 und C3 leckstromarme Typen sein

sollten, da die gesamte Innenschaltung sehr hochohmig ausgelegt ist und

durch die Beschaltung mit minderwertigen C´s keine Arbeitspunkte

verschoben werden. Auch bei den Elkos C4 und C5 sollte man auf niedrige

ESR-Werte achten.

Der Quarz muss zur Synchronisation auf DCF77 eine Resonanz bei

77,5kHz haben. Es empfiehlt sich, evtl. dessen Gehäuse auf Masse zu

legen, um die Lastkapazität, die die IC-interne Filter-Schaltung

„sieht“, etwas anzupassen. Dadurch wird unter Umständen der gesamte

Filtertrakt etwas schmalbandiger und störunanfälliger (siehe dazu

datasheet ). Bei meinem Versuchsaufbau war dies nicht nötig. Man kann

durch Austausch des Quarzes auf einen 60kHz-Typen auch eine

Synchronisation mit dem Zeitnormal von MSF Anthorn (England) versuchen,

sollte der Sender empfangbar sein. Das Datasheet zeigt auch noch andere

Zeitzeichensender auf, die möglich wären, da stehen meinerseits noch

Versuche an.

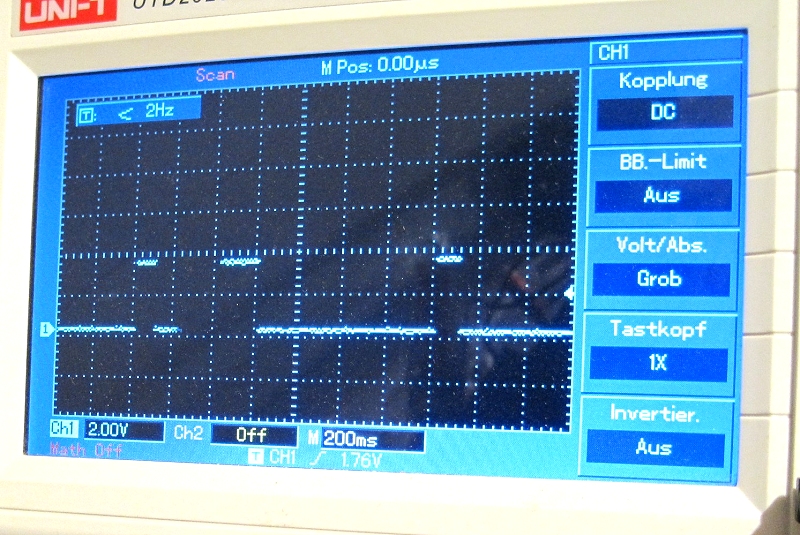

Der Ausgang des IC´s am Pin 8 brachte wenige Sekunden nach dem

Einschalten der Betriebsspannung saubere Impulse, die meiner

angeschlossenen Auswerteelektronik nach spätestens 2 min reichten, um

die korrekte Zeit anzuzeigen. Dabei zeigte sich der Aufbau als

erfreulich elektrosmog-unanfällig. Mein früherer Zeitzeichenempfänger „Rhinozerus“

konnte durch das Einschalten einer LED-Lampe mit Schaltnetzteil in

dessen Nähe außer Tritt gebracht werden, was bei meinem jetzigen Aufbau

nicht mehr in Erscheinung tritt. Die Auswerteimpulse an Out1 sind durch

den Transistor T1 gepuffert, da der IC nur ca. 5µA Ausgangsstrom

liefern kann. Diese sind negativ gerichtet. Sollte bei potentiellen

Nachbauern die Auswertung positive Impulse benötigen, ist die Stufe um

T2 (gestrichelter Bereich im Schaltbild) zu ergänzen. Die LED zeigt das

Vorhandensein der korrekten DCF-Impulse wenige Sekunden nach dem

Einschalten an, durch Blitzen je 100ms bzw. 200ms lang im Sekundentakt.

Die IC-interne AGC lässt die Schaltung stets im optimal an die

jeweilige Empfangssituation angepassten Verstärkungsbereich arbeiten.

Für weitere Untersuchungen habe ich die gesamte Elektronik in ein

gerade vorhandenes Gehäuse eines ausgedienten Modems eingebaut.

Fazit :

Der Aufbau ist auf alle Fälle eine Alternative, wenn mal gerade kein

entsprechendes Modul vorhanden ist. Durch die mögliche Miniaturisierung

und kleine Antennenabmessungen ist dieser auch in entsprechende

Anzeigeaufbauten einbaubar und aufgrund der Störarmut vorteilhaft

gegenüber anderweitigen diskreten Lösungen. Nachbauer sollten sich auch

mit weiteren im Datenblatt erwähnten Möglichkeiten auseinandersetzen.