Zeitzeichenempfänger „Rhinozerus“

von Günther Zöppel

Für

die Inbetriebnahme einer Nixie-Uhr brauchte ich ein

DCF77-Zeittelegramm. Dummerweise waren mir gerade alle vorhandenen

Fertigmodule (Pollin, ELV, Conrad, Reichelt) ausgegangen – diese waren

irgendwo in anderen Uhren verbaut, die ich nicht demontieren wollte,

und so habe ich aus vorhandenen Bastelkistenteilen, die mich keinen

Cent kosteten, einen ziemlich empfindlichen Empfänger gebaut, der zwar

gegenüber den Fertigmodulen etwas groß ausfällt, dafür aber

hervorragend funktioniert, auch unter Bedingungen, wo normale Funkuhren

schon aufgeben – z.B. im HF-mäßig ungünstigen Bastelkeller neben einem

eingeschalteten PC.

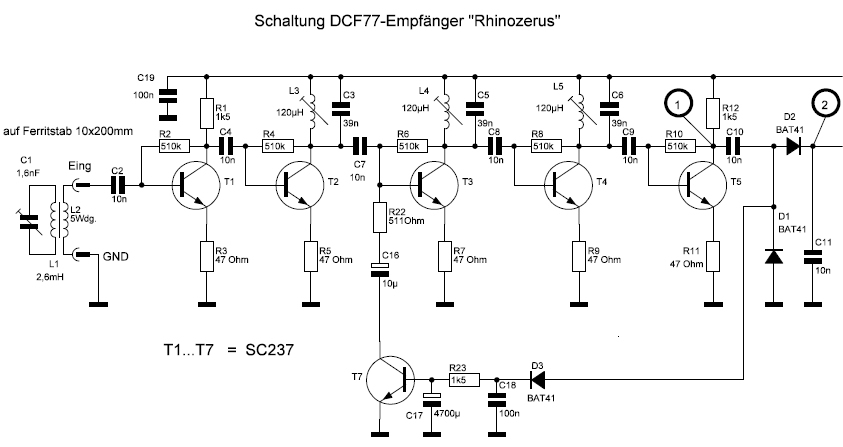

Schaltungsbeschreibung

Ich

habe mich auf ein Geradeausempfänger-Konzept orientiert, da bei einigen

Vorversuchen keine nennenswerten Nachteile gegenüber einer

Superhet-Realisierung zu verzeichnen waren.

Da

bei DCF77 die Information nur in einer Trägerabsenkung codiert ist, muß

der Empfänger allein eine diskrete Frequenz empfangen können, und das

kann man auch mit dem Geradeaus-Prinzip sehr selektiv hinbekommen. Der

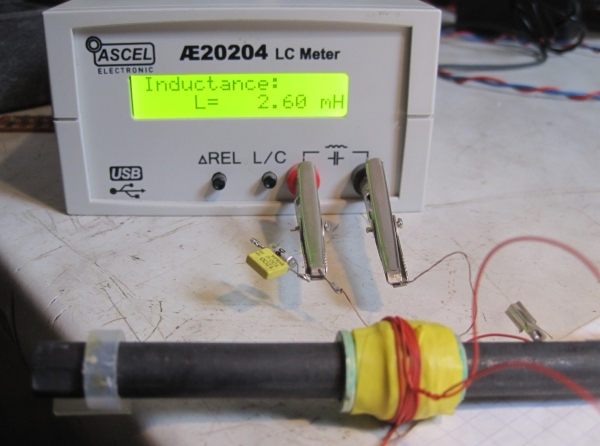

Eingangsschwingkreis wurde auf einem Ferritstab 10x200mm untergebracht,

wobei eine gerade vorhandene Langwellenspule aus einem alten Radio zum

Einsatz kam, die (siehe Bild) mit 2,6mH Induktivität und den dazu

berechneten ca. 1,6nF die Resonanz auf 77,5kHz erwarten ließen,

was sich auch beim Nachmessen mittels Generator und Oszilloskop

bestätigte. Durch Verschieben auf dem Ferritstab kann man noch fein auf

Maximum abgleichen. Normalerweise verwendet man in der ersten Stufe

einen FET, um die Belastung des Schwingkreises klein zu halten – ich

hatte jedoch gerade kein passendes Exemplar zur Hand und habe daher den

ganzen Empfänger mit normalen Allerwelts-npn-Transistoren aufgebaut

(SC237 aus DDR-Restbestand, etwa vergleichbar mit BC547), an welche

aufgrund der niedrigen Arbeitsfrequenz von 77,5 kHz keine besonderen

Anforderungen gestellt werden müssen.

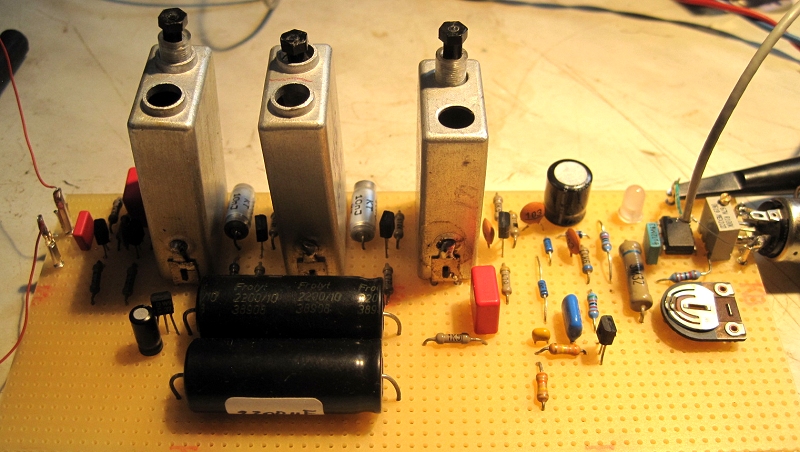

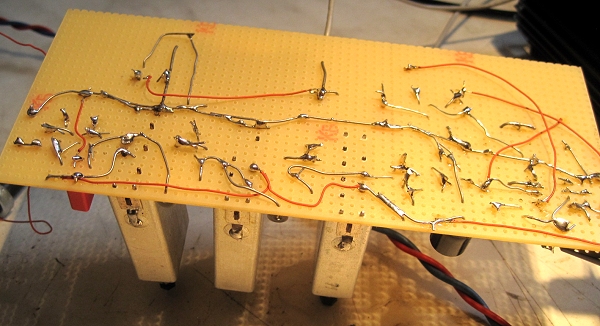

Damit

die Belastung des Eingangskreises trotzdem klein bleibt, wurde eine

Koppelwicklung von nur 5 Wdg. vorgesehen, die den Basiskreis der

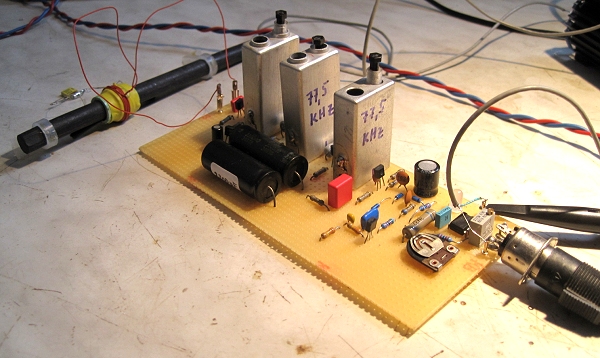

Eingangsstufe bedient. Es schließt sich ein dreistufiger

Selektivverstärker an, der mittels umgebauter ZF-Filter auf 77,5 kHz

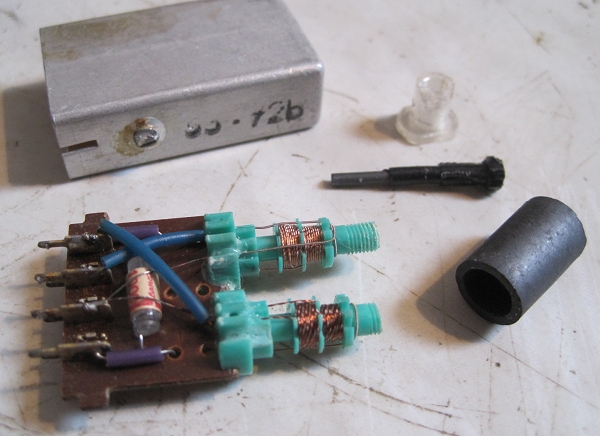

eingestellt wird. Die verwendeten Bandfilter (siehe Bild) sind alte

AM-Filter für ehemals 455kHz mit ca. 120 µH Induktivität (abgleichbar

von ca 50 -150 µH), diese wurden durch Tausch der vorhandenen

Parallel-C´s gegen 39nF zur Resonanz auf 77,5 kHz gebracht. Die Filter

sind durch den internen Aufbau mittels schalenkern-ähnlichen Ferriten

ziemlich resonanzscharf abgleichbar, auch im nunmehr neu zugewiesenen

Frequenzbereich. Durch Einspeisen von 77,5 kHz aus einem Generator in

den Eingang der Schaltung (ohne angeschlossenen Eingangskreis) konnte

ein Vorabgleich durchgeführt werden.

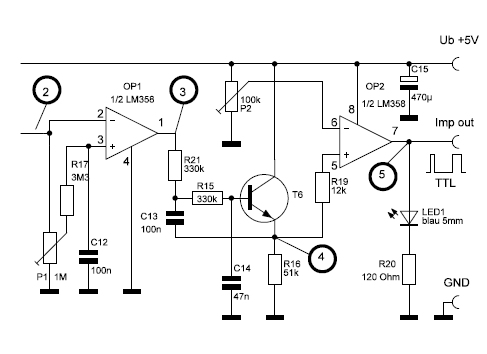

Am

Ausgang des Selektivverstärkers schließt sich noch eine Verstärkerstufe

an, die den Zweiweg-Gleichrichter bedient. Um die Verstärkung des

ganzen Traktes zu regeln, wurde noch eine relativ langsame

AGC-Schaltung eingesetzt (man hat es ja hier mit einem Nutzsignal im

Sekundenbereich zu tun !), die das ganze bei normalem Empfang auf ca.

600mV Richtspannung an Messpunkt 2 einregelt. Der gesamte

HF-Verstärker wurde durch Emitterwiderstände und die auf

Kollektor gelegten Basiswiderstände strom- und spannungsgegengekoppelt,

so dass er stabil ohne Schwingneigung arbeitet. Nach dem Gleichrichter

schließt sich ein Komparator an, der den neu eintreffenden

Sekundenimpuls mit einem aus der Richtspannung gewonnenen Pegel

vergleicht, welcher an C12 gepuffert wurde. Am Ausgang erhält man daher

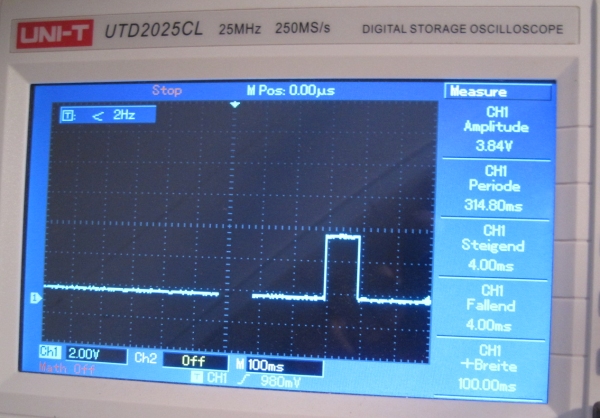

die 100 bzw. 200 ms breiten Taktimpulse, die zur Auswertung

bereitstünden (Messpunkt 3). Der Arbeitspunkt des Komparators kann

durch den Trimmer P1 auf beste Impulsform eingestellt und nach Abgleich

durch Festwiderstände ersetzt werden. Es zeigte sich aber, dass diese

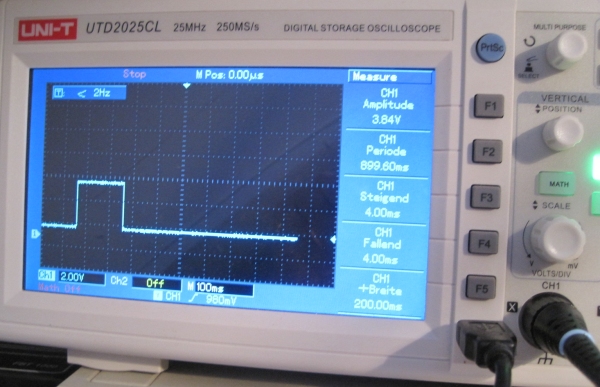

Impulse (siehe Oszillogramm Messpunkt 3) je nach HF-Störnebel in der

Umgebung relativ unsauber waren – daher habe ich noch einen Tiefpass

mit einer 3dB-Grenzfrequenz von ca. 10 Hz nachgeschaltet, ebenfalls

diskret mit T6 aufgebaut, der fast alle Störungen unterdrückt, welche

aus der hochfrequent verseuchten Umgebung einstreuen. Natürlich

verschleift ein solch schmaler Tiefpass auch das Nutzsignal etwas

(siehe Oszillogramm Messpunkt 4), aber das wurde mit einem weiteren

mittels P2 abgleichbaren Komparator beseitigt, der wieder exakte

Rechteckimpulse herstellt, welche dann mittels LED angezeigt werden und

relativ belastungsresistent am Ausgang für die Übernahme durch den

Decodiermechanismus der angeschlossenen Uhr im TTL-gerechten Pegel zur

Verfügung stehen.

Fazit

Mittels

geringem Aufwand wurde aus vorhandenen kostenlosen Altbauteilen ein

Empfänger geschaffen, der auch unter widrigen Empfangsbedingungen ein

brauchbares Zeittelegramm abliefert. Es ist geplant, noch ein

ansprechendes Gehäuse dafür herzustellen und ihn an einer zentralen

Stelle am Arbeitsplatz zu installieren, um alle Geräte damit zu

bedienen, die einer genauen Zeitinformation bedürfen. Eventuell sind

dafür noch weitere Pufferverstärker (einer je Ausgang) einzubauen. Auch

die Trägerfrequenz von 77,5 kHz ließe sich so (z.B. am Messpunkt 1)

auskoppeln, um als Referenz für ein Frequenznormal zu dienen, da sie ja

sehr konstant anliegt.

Taufe

Wie

alle meine Projekte bekommt auch dieser Empfänger einen eindeutigen

Namen, und so verleihe ich ihm feierlich den schönen Namen

„Rhinozerus“ ( Relativ HIstorisch-NOstalgischer

Zeitzeichen-Empfänger Resonanzscharf Und Störsicher). Möge sein

elektronisches Leben in der Welt der konkurrierenden Mikromodule von

Erfolg und Durchsetzungsfähigkeit gekrönt sein.

Pockau, im September 2015

Günther Zöppel

Literatur und Quellen :

(kein Anspruch auf Vollständigkeit)

http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender12/DCF4007.html

http://home.arcor.de/df6vb/dcf77rx2.htm

http://www.brennecke.org/?page_id=1732

https://www.meinbergglobal.com/english/archive/emp226.htm

http://www.mikrocontroller.net/topic/354508

http://www.mikrocontroller.net/attachment/7395/DCF_77_EMPF_02.jpg

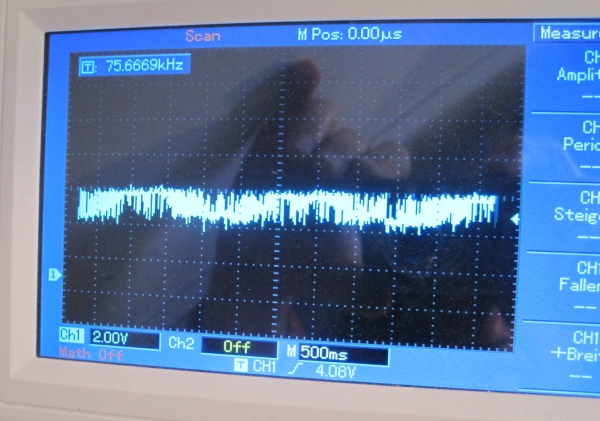

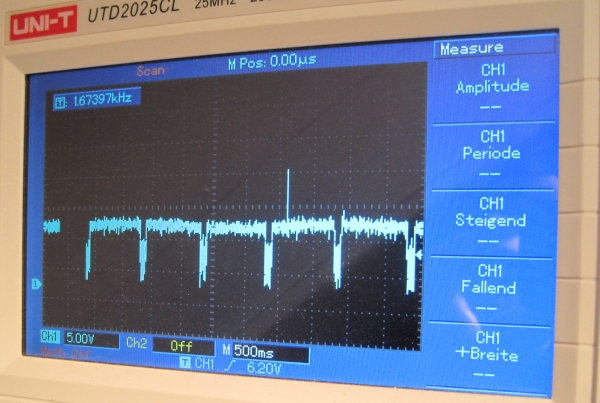

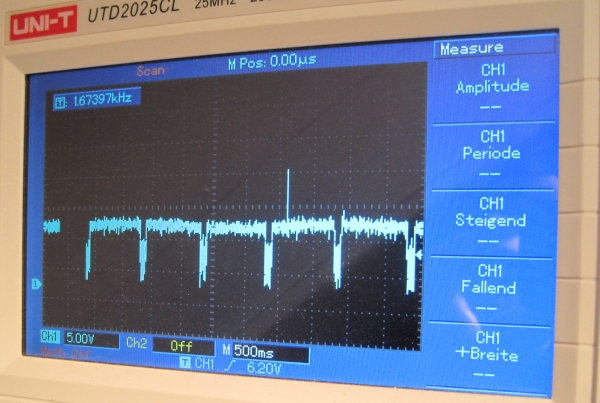

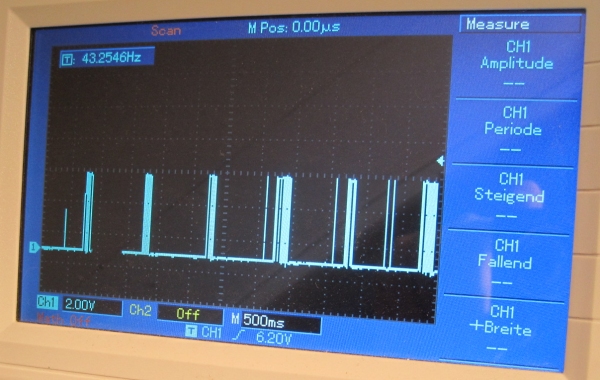

Messpunkt 1 - HF mit Sollfrequenz, etwas verrauscht und gestört durch PC-Einfluss

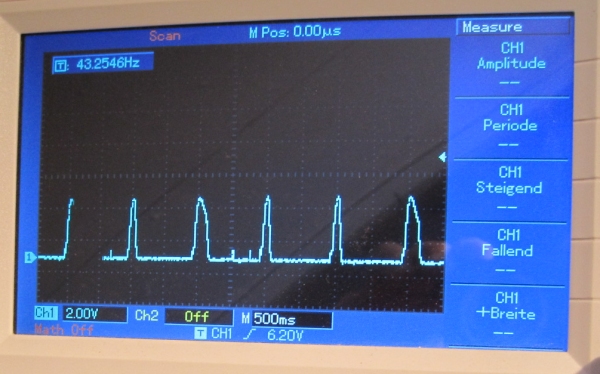

Messpunkt 2 - gleichgerichtete Impulse

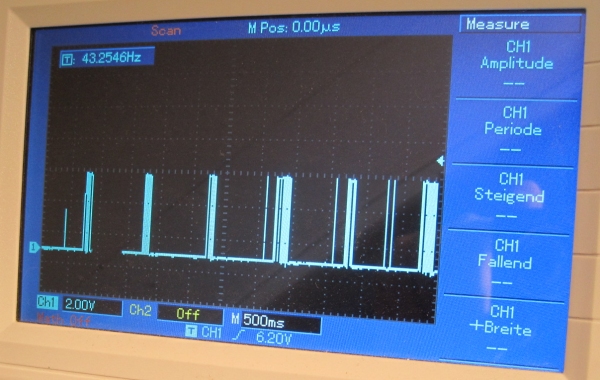

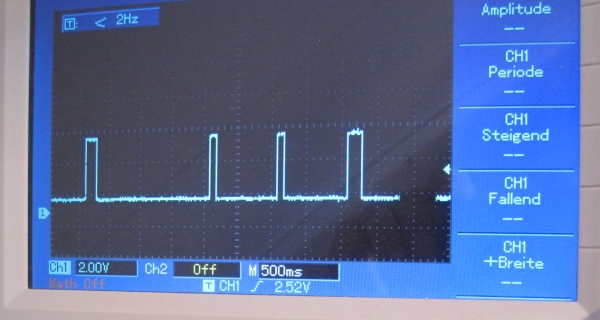

Messpunkt 3 - Impulse nach Komparator, man sieht Fehlimpulse (Störungen)

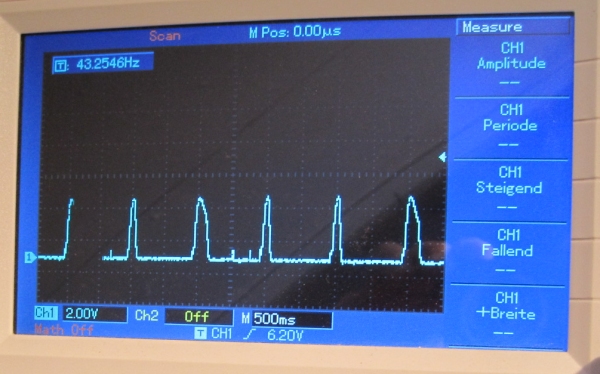

Messpunkt 4 - ausgefilterte Störungen nach Tiefpass

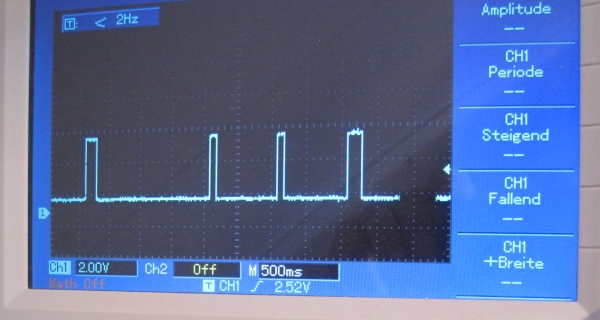

Messpunkt 5 – Ausgang nach Komparator, Impulse sauber ohne Störungen

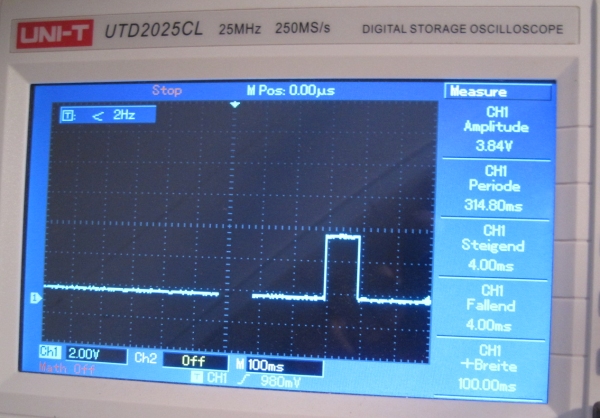

Messung 100 ms - Nachweis der exakten Einhaltung der Impulsbreite (siehe rechts unten

Anzeige der Breite)

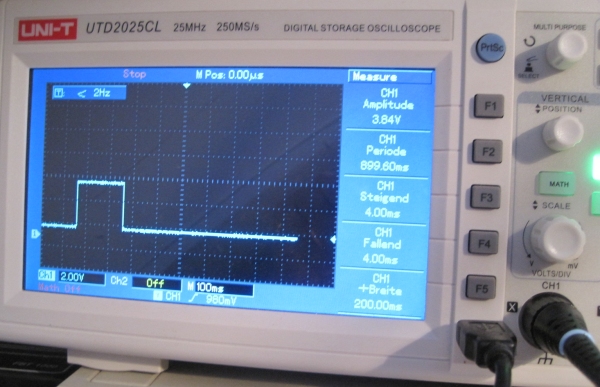

Messung 200 ms – ebensolcher Nachweis für den breiteren Impuls

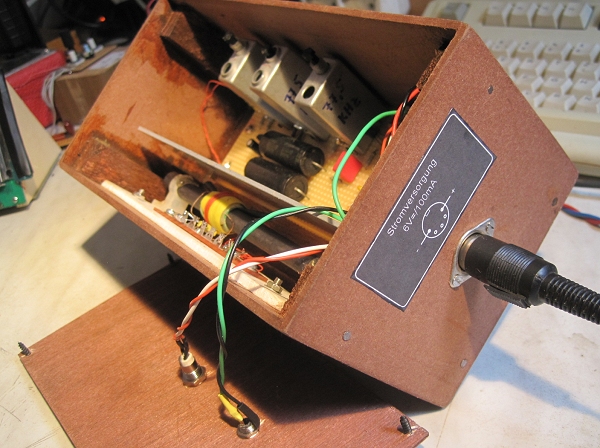

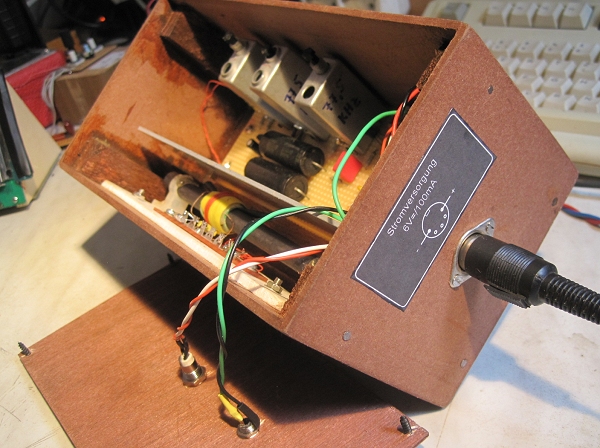

„Rhinozerus“ im selbstgebauten Gehäuse. Eine Abschirmplatte zwischen Antenne

und Empfängerplatine wurde zusätzlich eingebaut und verhindert Rückwirkungen

vom Empfänger auf die Antenne.

Seitenansicht, Buchse für Stromzufuhr. 6V wurden gewählt, weil eine zusätzlich

eingebaute Si-Diode zwecks Verpolschutz die Betriebsspannung um 0,7 Volt

verringerte. So bleibt der TTL-Pegel im Rahmen, obwohl der Empfänger auch mit

4,3 V arbeitet.

Zusammengebaut . hier habe ich gerade mal ein High beim Impuls im Foto

erwischt, die blaue LED ist an

Diese Nixie-Uhr lässt sich ganz hervorragend mit meinem Eigenbau

synchronisieren.