Einstieg in die Internet-Telegrafie

Einstieg in die Internet-Telegrafie  Einstieg in die Internet-Telegrafie

Einstieg in die Internet-Telegrafie

1 Worum geht es hier? Ein kurzer Überblick

2 Internet-Telegrafie (ICW)

2.1 Klassische Kurzwellen-Telegrafie

2.2 Internet-Telegrafie als "Flauten-Schieber"

2.3 Weitere Einsatzmöglichkeiten

3 Betriebstechnik, Unterschiede zur KW

3.1 Kurzwelle

3.2 Internet-Telegrafie

3.3 Erst mal hinein schnuppern

3.4 Mitmachen?

3.5 Spontane Verabredungen

4 Hardware

4.1 Soundkarten-Anschlüsse

4.2 Loopback-Device

4.3 KW-TRx als Sinus-Quelle

4.4 Und nun zu einer kleinen Falle...

4.5 Hardware mit Sinusfiltern

4.5.1 Passive LC-Filter

4.5.1 Passive RC-Filter

4.5.2 Einen NE555 "zähmen"

4.5.4 Rechteck-Generator mit 74HC00

4.6 Sinus-Generatoren auf Mikrocontroller-Basis

4.7 Morserino-32: für ICW wenig geeignet

5 Mumble-Konfigurationsanleitung für ICW

5.1 Eintragen der Mumble-Server

5.2 Sonstige Konfiguration

5.3 Nützliche Informationen

5.5 Windows10-Mixer

Der elektrische "Schreibtelegraph" wurde 1837 von Samuel F.B. Morse erfunden, das heute übliche Morsealphabet stammt jedoch von Friederich Clemens Gerke.

In der drahtgebundenen Übertragungstechnik wurde die Morsetelegrafie bereits vor langer Zeit durch effizientere Übertragungsverfahren ersetzt (z.B. Telefonie, Fernschreiber, Fax).

Details finden sich unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Morsecode

Im Medium Kurzwellen-Funk erlebte sie jedoch eine Renaissance. Im Seefunk und im militärischen Funk war sie bis Ende der 90iger Jahre des 20. Jahrhundert verbreitet (manchmal hört man sogar heute noch russische Militärfunknetze).

Die notorisch unzuverlässige Kurzwellenausbreitung hielt sie dort lange am Leben. Gesendet wurden unmodulierte Hochfrequenzsignale ("continious wave", CW), die im Takte der Telegrafie ein und aus getastet wurden. Im Empfänger machte sie ein BFO ("beat frequency oscillator", Telegrafie-Überlagerer) als Ton hörbar. Mit einem normalen AM-Radio-Empfänger kann man sie nicht wirklich aufnehmen.

Bei Funkamateuren war und ist die Telegrafie beliebt, weil man mit ihr auf Kurzwelle (KW) mit kleiner Leistung und bescheidenen Antennen sehr viel besser "durchkommt" als per Sprechfunk. Ihre Nutzung ist jedoch rückläufig, weil moderne digitale Übertragungsverfahren mittlerweile effizienter sind. Telegrafie dient halt vielen eher als "Mittel zum Zweck".

Uns jedoch dient eher die Kurzwelle als "Mittel zum Zweck", um in einer faszinierenden "Sprache" zu kommunizieren. Sie ist wie Musik in unseren Ohren. Wir lieben zwar das "Flair" der Kurzwelle, aber wünschen uns manchmal ein zuverlässigeres Übertragungsmedium.

Es gab bereits mehrere Anläufe, um Telegrafie im Internet zu übertragen. Der qualitativ beste Weg ist mittlerweile, einen Sprachkonferenz-Server zu verwenden (eine "freie" Software namens Mumble), also in einem Sprachkanal Telegrafie-Töne zu übertragen. Die erforderliche Soft- und Hardware wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Es wäre albern, einen Segler zu fragen, warum er nicht ein Motorboot nimmt, um schnell von A nach B zu kommen.

Dennoch haben die meisten kleinen Jollen ein Paddel an Bord und die

Fahrtenyachten einen Hilfsmotor, spöttisch "Flauten-Schieber" genannt.

Fahrtenskipper sind zwar froh, wenn das "Knatter-Ding" aus ist, aber

manchmal braucht man es: Um bei Flaute einen Hafen noch zu erreichen;

wenn der Wind von vorn kommt und die Fahrrinne schmal ist; um auf engem

Raum zu navigieren (Erreichen und Verlassen des Liegeplatzes im Hafen).

Telegrafie wird in vielerlei Weise im Amateurfunk eingesetzt: z.B. für Standard-Verbindungen "in die weite Welt" (DX), für Funkwettbewerbe, bei denen nur ein paar Zahlen ausgetauscht werden (Contests), für lange "Klön-Runden" (Rag Chews).

Wer gern stundenlang in flottem Telegrafie-Tempo auf Kurzwelle mit gleich Gesinnten in seiner Muttersprache plaudern möchte, braucht stabile Verbindungen.

Ohne gute Antenne wird es schwierig. Unglücklicherweise funktionieren derzeit (Sonnenflecken-Minimum; Winter) KW-Verbindungen im Nahbereich fast nur auf den langwelligen KW-Bändern, also auf 160m und 80m, tagsüber auch auf 60m und 40m.

Platz für einen 2*40m-Dipol oder 2*20m-Dipol in 10-20m Höhe werden heutzutage immer weniger Funkamateure haben.

Und selbst wenn man zu den Glücklichen zählt, die über eine gute Antenne für die langwelligen KW-Bänder verfügen: an Winterabenden kommen derzeit auch 80m-Signale erst in einigen hundert km "wieder herunter" (Tote Zone). Deutschland-Verbindungen sind derzeit abends fast unmöglich.

Früher wurde das teilweise kompensiert, weil einfach mehr "Schnelltelegrafisten" ihrem Hobby nachgingen; das steigerte die Wahrscheinlichkeit, auch unter schwierigen Ausbreitungs-Bedingungen auf jemanden zu treffen, der in einer günstigen Entfernung wohnte.

Heutzutage sind wesentlich weniger Telegrafisten regelmäßig zu

hören, und oft rufen sie vergeblich und schalten nach einigen Minuten

vergeblichen Rufens wieder ab.

Da kommt der "Flauten-Schieber" Internet-Telegrafie (ICW) ins Spiel! Man hat jederzeit ein "S9+20dB-Signal"; und jeder, der sich eingeloggt hat, kann jeden Teilnehmer sehen, wird gesehen und kann sich in einen beliebigen Telegrafie-Kanal begeben.

ICW fehlt zwar das Flair der Kurzwellen-Verbindungen, aber es ist sehr praktisch, wenn man in Telegrafie klönen möchte - insbesondere, wenn man mehr an der Handwerkskunst Telegrafie interessiert ist als am Medium Kurzwelle.

Dann weiß man sogar zu schätzen, dass auf ICW nicht die "halbe Welt"

mithören kann, sondern Informationen aus dem Privatbereich auch privat

bleiben. Man kann sich dort sehr viel offener und ungezwungener

unterhalten.

Alternative für Funkamateure mit Antennenverbot

Wer gerne "Telegrafie-Klönrunden" auf Kurzwelle abhalten würde, aber von einem Antennenverbot betroffen ist oder nur eine kleine Antenne für die höheren KW-Amateurfunk-Bänder aufbauen kann oder darf, findet in ICW Telegrafiepartner, die ebenfalls "Telegrafie-Klön-Runden" lieben.

Medium für das Abhalten von Telegrafie-Lehrgängen

Telegrafie-Lehrgänge per Funk abzuhalten, kann eine Herausforderung sein. Auf UKW sind die Reichweiten möglicherweise zu gering, auf Kurzwelle kann die tote Zone stören oder es kann schwierig sein, eine ungestörte Frequenz zu finden. Wegen jahreszeitlicher Schwankungen der Ausbreitungsbedingungen kann ein Arrangement, das bereits gut klappte, plötzlich scheitern.

Nicht jeder Schüler hat ein Funkgerät plus Antenne für einen Fonie- oder gar Telegrafie-Rückkanal. Bei einem Internet-Telegrafie-Lehrgang hat man stabile Verbindungen und sogar ohne weitere Hardware beim Schüler einen Fonie-Rückkanal.

Auf Kurzwelle "kurbelt" man nach Einschalten des Geräts kurz über die bevorzugten Amateurfunkbänder, erfährt so, wie belebt das jeweilige Band ist und wohin die Ausbreitung gerade günstig verläuft.

Man hört kurz in bestehende Verbindungen rein, ob das Telegrafie-Tempo etwa passt und ob sich dort gute Bekannte unterhalten. Hier und da findet man jemanden, der gerade einen "Allgemeinen Anruf (CQ)" absetzt, mit dem man ein Funkgespräch (QSO) beginnen kann.

Falls nicht, sucht man sich eine freie Frequenz und startet dort

selbst einen "Allgemeinen Anruf".

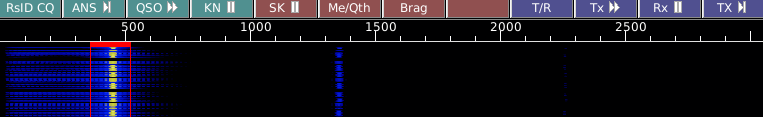

Da man sich mit einem Benutzernamen am Mumble-Server anmelden muss (empfohlen wird als Benutzername: Vorname_Wohnort oder - so vorhanden - Amateurfunk-Rufzeichen_Vorname_Wohnort), sieht jeder den Namen und man wird unter dem Namen angesprochen. Es sollte also ein Name oder Spitzname sein, der einem selbst geläufig ist ;)

Die Amateurfunk-Rufzeichen (Calls) verwenden wir im ICW-Betrieb nur selten; und wenn, dann eher spielerisch.

Bei den Seefunk-Profis gab es ein System aus Anruf-Frequenzen und Arbeits-Frequenzen, auf die man von der Küstenfunk-Station nach der Kontaktaufnahme gelotst wurde.

Das haben wir nachgebaut: Es gibt einen Anruf-Kanal, in den man geht, wenn man Telegrafie-Partner sucht. Begibt sich jemand hinzu, wechselt man gemeinsam auf einen Arbeitskanal.

Sind bereits Kanäle in Nutzung, kann man sich (mit der gebotenen Rücksicht) dazu gesellen.

Am Ende des Eintrags mit dem eigenen Benutzernamen kann man einen "Comment" einfügen (über das lilafarbene Rechteck in der Mumble-Iconleiste). Dort kann man z.B. eine bevorzugte Telegrafie-Geschwindigkeit eintragen, damit man nicht von zu schnellen Telegrafie-Partnern "überrollt wird". Man kann übrigens auch kleine Bilder ("Avatare") in den Text einbauen.

Neben Anruf- und Arbeitskanälen gibt es weitere Hilfskanäle, ihr Verwendungszweck ist dort jeweils in "Comments" kurz erläutert.

Eine Besonderheit ist der Parkkanal. Dort kann man "abhängen", wenn

man keine Zeit für Verbindungen hat, aber sehen möchte, was gerade los

ist (oder in der History - links im Mumble-Fenster - nachlesen möchte,

wer sich in der Zwischenzeit so alles hat blicken lassen).

"Mithör-Knigge" für Leute, die in einen belegten Kanal hineinschnuppern wollen:

Bitte im Mumble-Menü bzw. in der Mumble-Icon-Leiste oben das Mikrofon "stumm schalten", damit Ihr nicht ungewollt auf Sendung geht. Der Grund:

Wenn Mumble noch nicht korrekt für den Sendebetrieb konfiguriert wurde, erzeugt Ihr unter Umständen eine Rückkopplung und sendet das Empfangssignal gleich wieder aus. Das trifft dann mit einer halben Sekunde Zeitverzug bei den Telegrafisten im Kanal ein und überlagert deren Mithörton mit einem Echo. Die "verstehen dann ihr eigenes Wort nicht mehr" ;)

Wenn das Telegrafie-Tempo zu hoch für Euch sein sollte, geht

bitte rasch wieder aus dem Kanal hinaus, damit Ihr nicht freundlich als

Zuhörer begrüßt werdet, das aber gar nicht mitbekommt... ;)

Es ist nicht immer etwas los, aber man kann sich ja "auf die Lauer legen".

Wir treffen uns derzeit auch zu den folgenden Zeiten regelmäßig:

| Tage | Uhrzeit |

|---|---|

| Montags | ab 20:30 Uhr |

| Mittwochs | ab 20:30 Uhr |

| Freitags | ab 20:30 Uhr |

Die bislang genutzte WhatsApp-Gruppe wurde aufgrund der geänderten WhatsApp-Nutzungsbedingungen "eingestampft" und durch eine Telegram-Gruppe ersetzt.

Man benötigt die Telegram-App für IOS/Android oder die Telegram-PC- Software und gibt dort den Link https://t.me/joinchat/rgj4qieRFzg0ZGNi ein.

Für die Ersteinrichtung benötigt man auch bei Nutzung der Telegram-PC-Software ein Smartphone (vermutlich reicht auch ein SMS-fähiges "Dumbphone").

Es warten zwei "Baustellen":

die Soundkarte(n) des verwendeten Rechners (bzw. Notebooks, Tablets bzw. Smartphones zu "konstruktiver Mitarbeit" zu überreden

ein sauberes Sinus-Signal zu erzeugen; die üblichen Rechteck-Signale, die man an vielen elektronischen Morsetasten "anzapfen" kann, klingen in einem breitbandigen Übertragungskanal schaurig.

Vorweg drei Tipps für ein Rundum-Sorglos-Paket:

eine zweite Soundkarte in Form eines USB-Soundsticks "Creative Soundblaster Play! 3" erleichtert das Leben: die optimalen Einstellungen für ICW bleiben erhalten, wenn man mit der internen Soundkarte des Rechners Musik hört oder Videos schaut.

Der Soundblaster-Stick funktioniert auch unter Linux und weist ein "Loopback-Device" auf; auch dieses erleichtert das ICW-Leben.

Der Stick wird von mehreren ICW-Nutzern eingesetzt. Die Kosten sind moderat (etwa 25 Euro).

Update: Eine preiswerte Alternative ist ein USB-2.0-Soundstick von Reichelt namens "GOOBAY 95451". Er funktioniert unter Linux und Windows 10 einwandfrei, hat ebenfalls ein "Loopback-Device", kostet jedoch lediglich 6 Euro.

die (recht teuren) elektronischen Keyer von MFJ (z.B. MFJ-401, MFJ-422, MFJ-464, MFJ-495) erzeugen alle in ihrem Mikrocontroller (meist einem Microchip PIC) einen PWM-Sinus, schicken ihn durch einen mehrstufigen passiven RC-Bandpass und erzeugen so ein gut geeignetes Sinussignal.

Update: Zwei Dinge sind zu beachten: Es wird der Kopfhörer-Ausgang benutzt, der unkonventionell beschaltet ist, damit der interne LM386-Mono-Verstärker nicht nur eine der beiden Kopfhörer-Muscheln speist. Das Signal liegt an der Spitze eines Stereo-Klinkensteckers, Masse am mittleren Ring, der eigentliche Masse-Anschluss (Body) des Steckers ist isoliert. Man kann also kein 1:1-Stereo-Klinkenstecker-Kabel verwenden.

Der LM386 macht ordentlich "Dampf" und liefert zu viel Pegel für einen Soundkarten-Mikrofoneingang. Es ist also ein Abschwächer oder eine sehr feinfühlige Einstellung des Lautstärke-Reglers erforderlich.

Wer einen Keyer mit Rechteck-Mithörton hat (z.B. PicoKeyer, PK-4, ETM-9) kann ihn mit einem schnell "zusammen gebratenen" LC-Filter mit nur sieben Bauteilen ICW-kompatibel machen (siehe Kapitel 4.5.1).

Ganz früher gab es separate Soundkarten in den PCs; sie hatten meist 3-polige 3,5mm-Klinkenbuchsen für Line Out, Line In und Mikrofon (Mic In). Der Mikrofon-Eingang war meist für Mono-Electret-Mikrofone ausgelegt: diese erwarteten auf dem mittleren Ring des 3-poligen 3,5mm-Klinkensteckers eine kleine Hilfsspannung zur Stromversorgung der Electret-Kapsel.

Später wanderte die Sound-Hardware auf die Hauptplatine des Rechners.

Die ersten Notebooks hatten nur noch zwei Klinken-Buchsen für Line Out bzw. Kopfhörer und für Mic In.

Später wurden interne Electret-Mikrofone eingebaut. Die Umschaltung zwischen internem und externem Mikrofon erfolgte durch Messen der Mikrofon-Hilfsspannung; bei Anschluss eines externen Electret-Mikrofons brach die Spannung aufgrund des Stromverbrauchs der Electret-Kapsel etwas ein; bei Anschluss eines herkömmlichen passiven Mono-Mikrofons mit einem zweipoligen Klinkenstecker brach sie ganz zusammen.

Soundchips weisen mehrere GPIOs (General Purpose In Out) auf, die unter anderem für solche Aufgaben eingesetzt werden und sich per Soundtreiber abfragen lassen.

Die Umschaltung zwischen internem Lautsprecher und Kopfhörer erfolgte vielfach nicht mehr über einen mechanischen Schalter in der Kopfhörer-Buchse, sondern über Anlegen und Messen einer hochohmigen Hilfsspannung: ein niederohmiger Kopfhörer schloss die Spannung kurz.

Neuere Notebooks, Tablets und Smartphones haben meist eine 4-polige Klinken-Buchse für den Anschluss einer Hör-/Sprechgarnitur.

Die Belegung der Anschlüsse ist recht "außergewöhnlich":

| Anschluss | Verwendung |

|---|---|

| Spitze | Kopfhörer links |

| 1. Ring | Kopfhörer rechts |

| 2. Ring | Masse |

| Body | Mikrofon |

Würde kein "vernünftiger Elektroniker" so machen, weil ausgerechnet das empfindliche Mikrofon-Signal am berührbaren Außen-Ring des Klinkensteckers liegt, aber Electret-Mikrofone sind recht niederohmig, daher halten sich mögliche Störsignale in Grenzen.

Die Erkennung, ob in diese Kombi-Buchse ein Kopfhörer oder eine Sprechgarnitur eingesteckt ist, erfolgt offenbar durch eine Spannungsmessung: Ein Kopfhörer schließt den 2. Ring und Body kurz.

Mit von den Hardware-Herstellern bereitgestellten Soundtreibern

funktioniert die Umschalterei meist reibungslos; unter Linux gibt es

mitunter Probleme, weil die freiwilligen Entwickler der

Soundkartentreiber nicht "alle Hardware dieser Welt" kennen und ihre

Besonderheiten berücksichtigen können.

Das extern erzeugte Sinussignal muss aufgeteilt werden: ein Teil geht in den Sendeteil von Mumble, ein anderer muss irgendwie lokal ausgegeben werden, damit man die eigenen Morsezeichen hören kann.

Manche Soundkarten verfügen über ein Loopback-Device. Das Sendesignal (Mic In) kann per interner Hardware in den Empfangszweig (Lautsprecher / Kopfhörer) eingeblendet werden. Der Software-Mixer des Betriebssystems weist für diesen Kanal einen Schieberegler auf.

Ist diese sehr nützliche Funktion nicht vorhanden, muss man mit

eigener Hardware das Mumble-Empfangs-Signal und den Mithörton

zusammenführen.

Den geringsten Hardware-Aufwand (neben der Verwendung eines teuren MFJ-Keyers, wie bereits im übergeordneten Kapitel erwähnt) hat man bei Nutzung eines vorhandenen Kurzwellen-Sendeempfängers (KW-TRx), sofern er sich in einen Zustand schalten lässt, in dem man seinen Telegrafie-Mithörton auskoppeln kann, ohne versehentlich auf Kurzwelle zu senden.

Auch der Empfangszweig des KW-TRx sollte auf "lautlos" geschaltet bzw. gedreht sein.

Nachteil: man muss bei jedem Wechsel zu ICW und zurück den KW-TRx "befummeln".

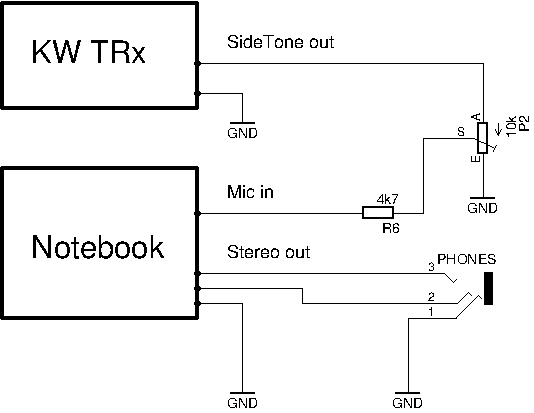

Hat man ein Notebook / Tablet / Smartphone mit internem "Soundkarten-Loop-Device", sorgt dieses für die Wiedergabe des Telegrafie-Mithörtons.

Die Hardware beschränkt sich dann auf einen Widerstand und einen Trimmer. Sie sorgen für eine grobe Einpegelung des Sendesignals und für die automatische Umschaltung des Rechners auf ein externes Mikrofon, weil durch Widerstand und Trimmer ein kleiner Querstrom fließt.

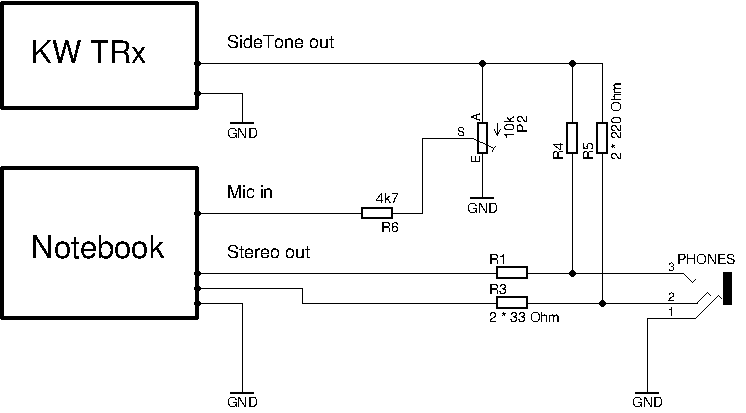

Hat der Rechner keinen Soundchip mit "Loop-Device", muss man das Mumble-Empfangs-Signal und das ausgekoppelte KW-TRx-Signal über Schutzwiderstände mischen und das Mischprodukt auf den Kopfhörer geben. Die Widerstandswerte sollte man ausprobieren, die vorgeschlagenen Werte sind nicht getestet und hängen zudem von der Hardware ab.

Die passive Mixer-Schaltung ist keine "Einbahnstraße": Das Mumble-Empfangs-Signal läuft nicht nur über R1 / R3 zur Kopfhörer-Buchse, sondern über R4 / R5, P2 und R6 auf den Mikrofon-Eingang des Rechners zurück.

Es entsteht eine Rückwirkung, die sich bei ungünstiger Stellung von Hardware-Trimmer und Schiebereglern des Software-Mischpults zu einer Rückkopplung aufschaukeln kann, die zu einer Dauersendung führt.

Im Gegensatz zum bekannten Rückkopplungs-Pfeifen bei Beschallungsanlagen klingt eine Rückkopplung in Mumble anders: die Laufzeit des Signals zum und vom Server und die komprimierenden Sprachcodecs erzeugen ein eigenartiges Brodeln und Blubbern, das etwas an eine Badezimmer-Geräuschkulisse erinnert (im Jargon daher "Klo-Sound" genannt).

Meist klingt die Rückwirkung jedoch rasch ab und macht sich lediglich als eine Art "Tast-Click" am Ende jedes Telegrafie-Zeichenelements bemerkbar. Bei günstiger Pegelwahl fällt sie kaum auf.

Der "Klo-Sound" tritt übrigens auch auf, wenn man eine Mumble-Sprech-Verbindung nicht per Kopfhörer / Sprechgarnitur, sondern über das eingebaute Mikrofon und die internen Lautsprecher des Gerätes zu betreiben versucht.

Viele ICW-Teilnehmer verwenden ihre gewohnte elektronische Morsetaste (Keyer), koppeln den Rechteck-Mithörton aus dem Keyer aus und schicken ihn durch ein Filter, das den Rechteck zu einem Sinus formt und die harten Ein-und Ausschwingvorgänge (Lautstärkesprünge von 0 auf 100% und wieder zurück) verrundet, damit man keine störenden "Tastclicks" hört.

Meist wird noch ein kleines Verstärker-Modul, z.B. mit dem "nicht tot zu kriegenden" NF-IC LM386, nachgeschaltet, damit man auch gerufen werden kann, wenn man den Kopfhörer abgelegt hat (im obigen Blockschaltbild fehlt die Kopfhörerbuchse).

Die Filter sind meist zweckentfremdete "aktive" Telegrafie-NF-Filter-Module mit Operationsverstärkern, z.T sind NF-Verstärker mit Lautsprecher-Ausgang auf dem Modul untergebracht.

Ein gern genutztes Modul ist das Hi-Per-Mite der "Four State QRP Group". Dank des exotischen Namens findet man es sehr leicht mit einer Suchmaschine.

Es gibt zwar weitere Module bzw. Bausätze dieser Art, aber sie scheinen etwas aus der Mode gekommen und schlecht erhältlich zu sein.

Sie basieren auf knapp 50 Jahre alten Schaltungs-Konzepten mit mehrfach gegengekoppelten Operationsverstärkern, ggf. in Verbindung mit Hoch- Tiefpassfiltern (ebenfalls mit Operationsverstärkern realisiert). Damals verwendete man OP-Amps des Typs "µA741", die eine relativ hohe Betriebsspannung benötigten, heute gibt es besser geeignete, z.B. den verbreiteten LM358.

Geübte Hobby-Elektroniker werden eine solche Schaltung leicht im Internet finden und auf Lochraster- oder Streifenraster-Platine aufbauen können.

Es geht aber auch viel einfacher:

Keyer mit Rechteck-Mithörton erzeugen meist ein Signal von 3V bis 5V Spitze-Spitze (S-S). Wenn man das Sinussignal ohnehin über einen NF-Verstärker mit z.B. LM386 wiedergibt, ist der Pegel viel zu hoch und muss abgeschwächt werden. Man hat daher reichlich Pegelreserve, um mit einem passiven Bandpass-Filter das Rechteck-Signal zu einem Sinus zu formen.

Eine Ermunterung, das einfach mal auszuprobieren, fand ich auf dieser Website; der Beitrag ist jedoch mittlerweile verschwunden.

NF-Induktivitäten wirken recht abschreckend, sofern man sie selbst aus Spulen-Bausätzen herstellen muss. Es stellte sich jedoch heraus, dass simple Fest-Induktivitäten in Widerstands-Bauform gute Ergebnisse liefern.

Ich habe möglichst große Exemplare in der Bauform XHBCC mit 100mH verwendet, weil sie vermutlich bessere Güten haben als kleinere Bauformen. Mit 680nF liegt die Resonanz bei etwa 600 Hz. Die Kombinationen 68 mH / 680 nF oder 100 mH / 470nF liegen bei etwa 700 Hz Mittenfrequenz und sind ebenfalls geeignet.

Der erste Versuch mit kapazitiver Kopplung zweier Schwingkreise (mit 3 * 47nF) lieferte einen "prächtigen Lattenzaun" an Oberwellen. Die Festinduktivitäten haben eine recht niedrige Güte und einen hohen Gleichstrom-Widerstand von etwa 180 Ohm, daher ging die kapazitive Kopplung schief.

Besser geht es mit Widerstandskopplung (2 * 3,3 kOhm, Trimmer 10 kOhm), sie ergab eine gute Oberwellendämpfung.

Noch etwas besser wird das Oberwellenspektrum, wenn man über Widerstände ein- und auskoppelt, aber die Festinduktivitäten so nah aneinander anordnet, dass die Bandfilter-Kopplung über das magnetische Streufeld erfolgt. Man sollte sie gleichsinnig einlöten, also so, dass die Farbringe gleicher Farbe nebeneinander liegen, da nur dann die Wicklungsrichtung identisch ist.

Das Schaltbild:

Der "Radarblick" von oben auf die Streifenleiter-Platine (die Leiterbahnen auf der Unterseite sind blau, die Drahtbrücken auf der Oberseite sind braun):

Ein Foto:

Breitbandiges Rauschen (aus einem UKW-Empfänger) ohne LC-Filter im Wasserfall-Diagramm von Fldigi:

Breitbandiges Rauschen mit LC-Filter:

Spektrum-Darstellung eines Pico-Keyer-Rechteck-Signals in Mumble:

Spektrum-Darstellung des Signals mit LC-Filter:

Mit einem aufwendigen mehrstufigen CW-NF-Filter wie dem oben genannten Hi-Per-Mite sieht das Spektrum auch nicht viel besser aus; jedoch ist die Hüllkurve bei diesem einfachen LC-Filter etwas steiler, so dass die Signale etwas "härter" klingen.

Einen CW-Keyer mit Rechteck-Tonausgang kann man auf diesem Wege mit nur sieben gängigen Bauteilen ICW-kompatibel machen.

Man sollte die Schaltung so allerdings nur einsetzen, wenn die Soundkarte den im vorigen Kapitel erläuterten Software-Loopback ermöglicht.

Benötigt man einen Hardware-Loopback für den Mithörton, sollte man das Filter zwei mal aufbauen; einen Zweig für das "Sendesignal", einen für den Mithörton. Die beiden Zweige sind dann recht gut entkoppelt und es kann keine "Klo-Sound"-Rückwirkung auftreten.

Notfalls kann man sogar den internen "Piepser" des Keyers als Lautsprecher-Mithörton verwenden und nur die "Empfangsignale" per Kopfhörer aufnehmen.

Verwendete Bauteile von Reichelt:

L-XHBCC 100M Festinduktivität, axial, XHBCC, Ferrit, 100 mH

MKS2-100 680N Folienkondensator, 680nF, 100V, RM5

CLIFF FC68125 Klinkenbuchse, 4 pol, 3,5 mm

Die Klinkenbuchsen weisen Anschlüsse im 2,54mm-Raster auf, man muss also (im Gegensatz zu den in den Board-Layouts eingezeichneten Buchsen) keine eigenen Löcher bohren.

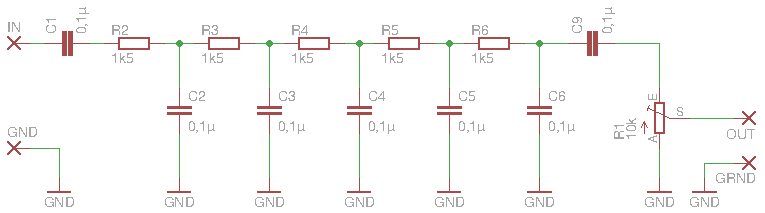

Vorbemerkung: Passive RC-Filter sind nur ein Notbehelf, da sie das Oberwellen-Spektrum nur unzureichend dämpfen. Das obige LC-Filter ist deutlich besser!

Die obige Schaltung war Ausgangspunkt der eigenen Experimente. Die RC-Tiefpässe haben jeder für sich eine Grenzfrequenz von ca. 1kHz; sie sind allerdings nicht rückwirkungsfrei zusammengeschaltet. Die Tiefpasswirkung wäre auch ohne Rückwirkung recht gering (theoretisch 6 dB/Oktave). Ein symmetrisches Rechteck-Signal weist vorzugsweise Obertöne mit ungradzahligen Oberwellen auf; die 2. Vielfache ist daher bereits gut unterdrückt und die 3. und 5. Vielfache dürfte jeweils um ca. 10 dB gedämpft werden.

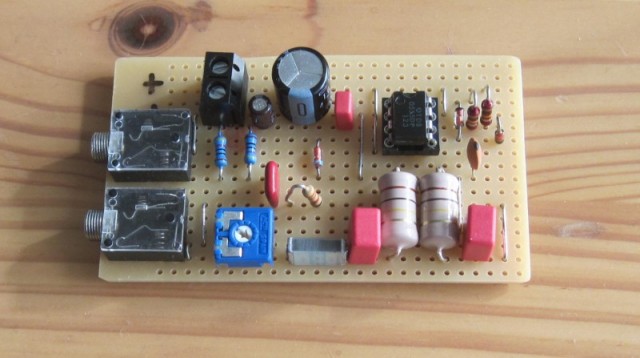

Die Schaltung war schnell auf einem Steckboard aufgebaut. Als Tonquelle diente zunächst ein ATtiny-Morsetrainer mit Rechteck-Ausgangssignal (2,5V S-S), als Verstärker der Line-In-Eingang einer Soundkarte.

Das Spektrum des ungefilterten Rechtecksignals zeigt im Wasserfall-Diagramm von Fldigi die 3. und 5. Vielfache deutlich :

Bei 7 RC-Gliedern sieht das Spektrum recht gut aus, aber das Ausgangssignal ist schon recht leise und klingt etwas dumpf:

]

]

Bei Tests auf den ICW-Servern stellte sich heraus, dass einige OPs den Sound auch schon bei 5 Tiefpässen akzeptabel fanden; man kann die Schaltung also vereinfachen. Verwendet wurde ein alter ATtiny13-Keyer. Seine Grund-Frequenz lag etwas höher (600 Hz statt 450 Hz) und die Filterwirkung war daher etwas besser.

Das Schaltbild:

Murphy's Law besagt ja: "Verstärker schwingen stets, Oszillatoren nie". Ein Rechteck-Generator mit NE555 ist jedoch ein recht nachbausicheres, typisches Anfänger-Projekt. Sinus-Oszillatoren mit Operationsverstärkern sind deutlich anspruchsvoller.

Dem NE555 ein LC-Filter nachzuschalten ist nicht schwer.

Der NE555 erzeugt jedoch in der Grundschaltung Rechteck-Signale mit weniger als 50% Tastverhältnis, da der Kondensator schneller ent- als geladen wird. Wie weiter oben erläutert, sollte das Tastverhältnis jedoch 50% betragen, weil dann nur ungradzahlige Vielfache erzeugt werden. Zwei Dioden (D1 und D2) sorgen dafür, dass Lade- und Entladezeit etwa gleich sind. Wegen der konstanten Schwellspannung der Dioden wird jedoch die Frequenz etwas von der Betriebsspannung abhängig.

Ein NE555 hat zwar einen Reset-Eingang, an den man eine Morsetaste anschliessen kann, aber die Tastung klingt sehr hart und die Taste müsste nicht gegen Masse, sondern gegen Plus schalten.

Besser klingt es, wenn der NE555 durchläuft und die NF mit einer Diode (D3) geschaltet wird.

Das Schaltbild:

Der "Radarblick" von oben auf die Streifenleiter-Platine:

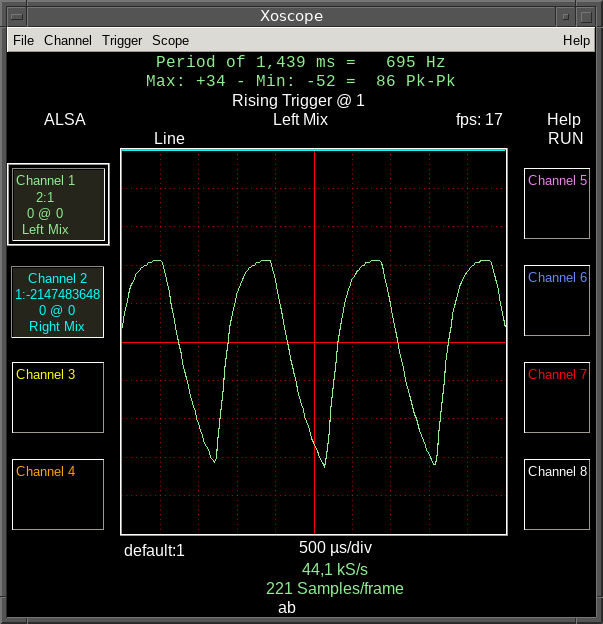

Die Mumble-Spektrum-Darstellung sieht akzeptabel aus:

Eine elegantere Alternative zu einem NE55 ist ein 74HC00 oder 74HCT00. Das Tastverhältnis ist näher an 50% und die Schaltung zieht keinen Ruhestrom; man kann sie also aus einer Batterie mit 3V - 5,5V betreiben. Für die Sinus-Formung wird das weiter oben beschriebene LC-Bandfilter nachgeschaltet.

Das Schaltbild:

Der "Radarblick" von oben auf die Streifenleiter-Platine:

Die ICW-Eignung des Morserino-32 wird im Manual nicht mehr erwähnt. Er ist zwar eine leistungsfähige und beliebte Morse-Übungs-Plattform, aber der ausgegebene Ton ist kein Sinus. Besonders fällt dies am Kopfhörer-Ausgang auf; hier ein Oszillogramm:

Der Line-Out-Ausgang klingt zwar deutlich oberwellen-ärmer als der Kopfhörer-Ausgang, aber auch mit dem Line-Out-Signal wird man sich auf ICW keine Freunde machen. Hier der "Lattenzaun" in der Mumble-Spektrum-Darstellung:

Das getestete Gerät war die (derzeit aktuelle) Hardware-Version 2 mit der Firmware-Version 4.5.

Mumble-Software-Pakete werden unter https://www.mumble.info/downloads für die gängigen Betriebssysteme bereit gestellt (Linuxer können sie direkt über die Paketverwaltung ihres Betriebssystems auswählen und installieren).

Im Mumble-Client kann man allerlei Parameter ein- und verstellen; manche haben kaum Auswirkungen, einige führen zu unerwünschten Effekten.

Ich habe einige Screenshots meiner Einstellungen angehängt - an ihnen kann man sich "entlang hangeln". Sie sind nicht optimiert, aber wohl auch nicht völlig falsch...

Die Screenshots sind auf einem Linux-Rechner entstanden, daher die ungewöhnlichen "Fensterdekorationen".

Zunächst sind unter "Mumble-Server-Verbinden..." mit "Server hinzufügen..." die ICW-Server händisch einzutragen (sie sind in der Liste "Internet-Öffentlich" nicht enthalten):

Dies sind die Daten "unseres" Servers:

Falls man auch mal den US-Server ausprobieren möchte - dies sind die Daten des US-Servers:

Mumble tauscht mit den Servern ein Zertifikat aus, mit dem sich künftig Server und Client gegenseitig identifizieren. Da die Zertifikate i.d.R. selbst signiert sind, erhält man einen (harmlosen) Warnhinweis.

Die weiteren Einstellungen erfolgen unter "Mumble - Konfiguration":

Unter "Mumble-Konfiguration-Audioeingabe" ist zunächst die korrekte Soundkarte auszuwählen. "Übertragen" ist auf "Sprachaktivierung" einzustellen.

Der Wert für "Stimme halten" sollte auf 1 - 1,5 sec eingestellt sein, damit das Sendesignal nicht "flattert".

Darunter sieht man eine Balkendarstellung des Pegels. Die Werte für "Stille bis" und "Sprache über" müssen so eingestellt sein, dass Mumble nicht schon durch das Grundrauschen der Soundkarte auf Sendung geht, aber sicher auf das eigene Morsesignal anspricht. Die Hysterese kann klein eingestellt werden, da ja keine Sprache übertragen wird.

Die Datenrate sollte man auf mittlere Werte einstellen. 40 kBit/s sollte man nicht allzu weit unterschreiten, da dann störende Artefakte auftreten könnten.

Die Rauschunterdrückung sollte man abschalten oder nur mit Vorsicht aktivieren, da auch sie zu unerwünschten Artefakten führen kann.

Eine kleine Falle bei allen Konfigurations-Dialogen:

Geänderte Werte werden erst nach Klick auf "Anwenden" übernommen, nur auf "OK" zu klicken, schließt das Fenster, aber verwirft die Änderungen!

Unter dem Menüpunkt Mumble - Konfiguration - Audioausgabe wählt man zunächst die korrekte Soundkarte aus. Einstellbare Werte sollte man - wie auf dem Screenshot - zunächst auf mittleren Werten belassen.

Kommt es bei "Empfang" zu "Stotter-Störungen", also zerhackten, verstümmelten Zeichen, sollte man den Schieberegler für die Ausgabeverzögerung etwas höher als 50 ms einstellen.

Für Testzwecke ist der Menüpunkt "Rückkopplung" nützlich. Er steht normalerweise auf "keine", man kann aber auch "lokal" bzw. "Server" auswählen, um das eigene Sendesignal abzuhören.

Unter dem Menüpunkt "Mumble- Selbst- Audiostatistiken" finden sich Informationen über das eigene Sendesignal.

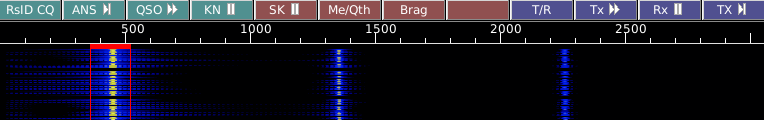

Wichtig ist der "Spitzen Mikrofonpegel". Er sollte etwas unter -20 dB liegen, damit alle Teilnehmer etwa gleich laut sind. Die Mumble-Clients haben halt keine AGC wie ein KW-Empfänger ;)

Der Pegelbalken sollte bei Empfang nur in Rot das Grundrauschen der Soundkarte anzeigen und beim Senden den höheren Pegel mit gelber Hysterese und grüner Spitze. Den Pegel stellt man hardwareseitig in der externen Signalquelle und softwareseitig im Windows-/Linux-Aufnahme-Mixer ein. Der Software-Mixer des Betriebssystems sollte auf mittleren Werten stehen (mindestens 10%), da sonst die Gefahr besteht, dass bereits die Soundkarten-Hardware übersteuert wird.

In der Spektral-Darstellung sollten neben der Grundfrequenz nur wenige stark gedämpfte Spikes zu sehen sein; ein breiter "Lattenzaun" ist ein Zeichen für Übersteuerung oder ein bereits unsauber erzeugtes Keyer-Sinus-Signal.

Mit Rechtsclick auf einen Teilnehmer (also auch auf den eigenen Teilnehmer-Eintrag) und Auswahl des Menüpunkts "Informationen" sieht man die Paketstatistik. Es werden TCP-Steuerungspakete und UDP-Pakete verschickt. Über TCP werden z.B. Statusinformationen, Einstellungen und ein "Tot-Mann-Signal" ausgetauscht (bleiben TCP-Pakete aus, wirft der Server den Teilnehmer ab).

Per UDP wird das NF-Signal transportiert. Unter "UDP Netzwerkstatistik" sollten nur wenige Paketverluste angezeigt werden; ab etwa 1% machen sich Paketverluste durch Aussetzer oder Artefakte bemerkbar.

Paketverluste treten manchmal auf, weil der jeweilige Internet-Provider schlecht an unseren Server angebunden ist. Meist liegt es jedoch daran, dass man per WLAN am eigenen Internet-Modemrouter "hängt" und zu bestimmten Tageszeiten die Nachbarn massenhaft Youtube- oder Netflix-Videos per WLAN schauen und damit die WLAN-Kanäle verstopfen. Sofern möglich, sollte man auf das weniger belastete 5GHz-Band umziehen. Die einfachste (aber mitunter baulich schwierige Lösung) ist die Verwendung eines LAN-Kabels.

Ein LAN-Kabel ist relativ dick und schwer zu verlegen, weil es 8 Adern hat und abgeschirmt ist. Ein DSL-Router ist lediglich mit einer verdrillten Kupfer-Doppelader an den DSLAM (die graue Telekom-Kiste am Straßenrand) angeschlossen. Unter Umständen ist es daher einfacher, mit dem DSL-Router in der eigenen Wohnung so umzuziehen, dass man den ICW-Rechner mit einem LAN-Kabel anschließen kann.

Wie weiter oben beschrieben, ist es sinnvoll, für ICW eine zweite Soundkarte (USB-Soundstick) zu nutzen.

Viele Windows-Nutzer haben Schwierigkeiten, unter Windows die Pegel für die Mumble-Aussendung und den Mithörton einzustellen. Beide sollen ja über den USB-Soundstick laufen und die interne Soundkarte des Notebooks in Ruhe lassen.

Unter Linux gibt es mehrere Programme, die eine herkömmliche Mischpult-Ansicht bieten. Man kann die Soundkarte auswählen und sehr einfach die Pegel für Mumble-Wiedergabe, Mithörton (Loopback-Device) und das Mumble-Sendesignal einstellen; sogar auf der Kommandozeile (in einem Terminal "alsamixer" eingeben).

Unter Windows XP gab es mal unter "Zubehör" ein Software-Mischpult, das ähnlich einfach und konsistent war.

Unter Windows 10 (hier verwendet: Version 22.04) gibt es das nicht mehr, sondern ein maximal verfrickeltes und konfuses Nutzer-Interface; man weiß oft nicht, welche Soundkarte man bearbeitet und ob es sich um Wiedergabe- oder Aufnahmeregler handelt.

Etwas versteckt gibt es jedoch ein brauchbares Überbleibsel aus älteren Windows-Versionen:

Rechtsclick auf das Lautsprecher-Symbol in der Windows-Leiste rechts unten, dort "Einstellungen öffnen" mit (Links-Click) anclicken, dann unter der Zwischen-Überschrift "verwandte Einstellungen" auf "Sound-Systemsteuerung" clicken".

Falls Microsoft die "Sound-Systemsteuerung" künftig woanders verstecken sollte, kann man auch eine Eingabe-Aufforderung (die liegt unter "Windows-Zubehör") oder die PowerShell starten und dort auf der Kommandozeile "mmsys.cpl" eintippen. Das soll auch unter Windows 11 noch klappen.

Im sich öffnenden Fenster ist der Kartenreiter "Wiedergabe" aktiv. Dort werden beide Soundkarten (USB-Soundstick und interne Soundkarte) angezeigt.

Meinen USB-Soundstick nennt Microsoft "Lautsprecher", obwohl er keinen hat, die interne Soundkarte "Speaker/HP".

USB-Soundstick anclicken und zum Kartenreiter "Pegel" wechseln. Dort befinden sich die Schieberegler für die Mumble-"Empfangslautstärke" und den Mithörton.

Bitte auch darauf achten, dass die Quelle nicht mit dem "Hauptschalter" (kleines Lautsprecher-Symbol) abgeschaltet wurde.

Für die Aufnahme-Einstellungen muss man wieder zurück und in mmmsys.cpl erst mal vom Kartenreiter "Wiedergabe" auf den Reiter "Aufnahme" wechseln.

Dort gibt es bei mir zwei Mikrofone; das obere ist der Soundstick.

Anclicken und Schieberegler so einstellen, dass in Mumble der Sendepegel -20dB - 24dB beträgt.

Wem das zu kompliziert ist: OE1WKC steuerte ein kleines PDF über ein empfehlenswertes externes Mixer-Programm bei; Mischpult-fuer-Morserino-32-unter-ZOOM.pdf

Mumble-Homepage Die Homepage des freien Software-Projekts https://www.mumble.info

AGCW Die Arbeitsgemeinschaft Telegrafie e.V. https://www.agcw.de

DARC Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. https://www.darc.de

DK5KE Eine informative Webseite rund um das Thema CW von DK5KE https://www.qsl.net/dk5ke/index.html

Learn CW Online (lcwo) Eine der bekanntesten Morsetelegrafie-Lehrseiten https://lcwo.net