|

Start

Experimente

- KW-Detektor

- Rückkopplung

- Röhrenradio

- C-Messung

- Kerzenradio

- Vierfachdrehko

- China-Besuch

Grundlagen

Produkte

Neues

Impressum

|

Der Kurzwellendetektor

- Fernempfang ohne Batterie -

|

Radio hören ohne Batterie oder eine andere

Energiequelle, das geht nur mit dem Detektorempfänger. Diese einfachste

aller Radioschaltungen hat daher über die Jahrzehnte nichts von ihrem Reiz

verloren. In der Frühzeit der Radiotechnik war der Detektorempfänger ein

verbreitetes Konzept. Heute ist er eher ein technisches Amenteuer

und zugleich ein guter Einstieg.

|

|

|

|

Die meisten Vorschläge zum Bau von Detektorradios

zielen auf den Empfang des Mittelwellen-Ortssenders. Hier dagegen geht es

gleich richtig zu Sache: Fernempfang auf Kurzwelle. Tatsächlich ist es auf

Kurzwelle sogar einfacher, die ersten Erfolge zu erzielen. Das hat mehrere

Gründe. Die Grundversorgung auf Mittelwelle bröckelt langsam ab, d.h. viele

Sender wurden abgeschaltet oder arbeiten nur noch mit kleinerer Leistung.

Der Grund ist klar, kaum noch jemand hört Mittelwelle, denn das UKW-Netz

bietet wesentlich mehr. Auf Kurzwelle dagegen ging es immer schon um große

Reichweiten, d.h. vor allem die Auslandsdienste der einzelnen Länder sind

hier zu hören. Der altbewährte AM-Rundfunk ist deshalb auf Kurzwelle so

aktiv wie eh und je.

Auf höheren Frequenzen

braucht man kleinere Spulen, die wesentlich leichter herzustellen sind.

Während eine gute Mittelwellenspule einen Ferritstab und schwer zu

beschaffende HF-Litze braucht, kommt man auf Kurzwelle mit etwas isoliertem

Kupferdraht aus. Ein spezieller Spulenkörper mit Ferritkern ist nicht

erforderlich, sondern man kann irgend einen

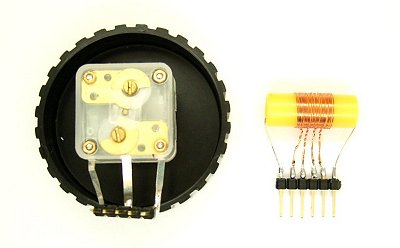

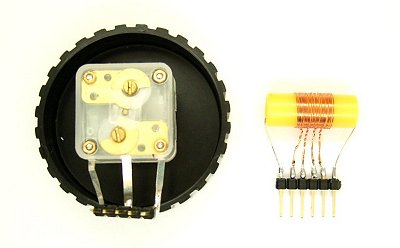

isolierenden Körper nehmen. Für den ersten Versuch soll eine Spule mit

insgesamt 25 Windungen und vier Anzapfungen gewickelt werden. Als

Wickelkörper wurde die 8 mm dicke Isolierhülse eines Bananensteckers

verwendet. Ebenso gut geeignet ist z.B. ein Stück von einem Kugelschreiber.

Zwei Löcher im Abstand 1 cm helfen die Drahtenden zu fixieren. Es werden

dann jeweils 5 Windungen gewickelt, eine Schlaufe verdrillt und die

folgenden Windungen aufgetragen. Die fertige Spule wird an einen Abschnitt

Pfostenstecker mit sechs Kontakten gelötet.

|

|

|

|

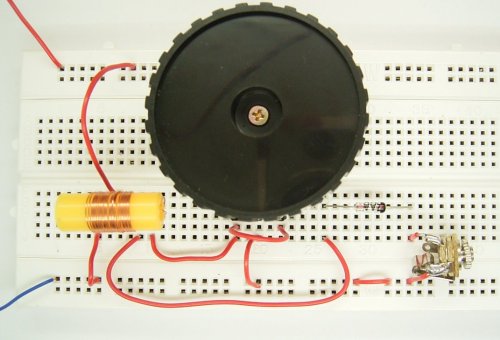

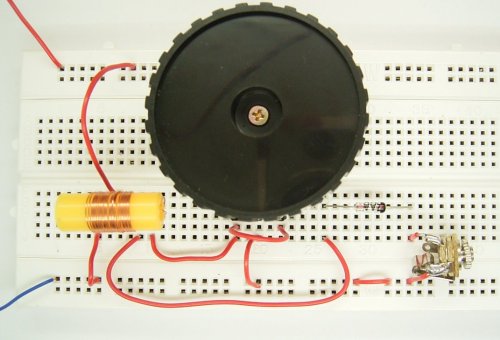

Das ganze Radio soll auf einem Experimentiersteckfeld

aufgebaut werden. Auch der Drehkondensator wird deshalb mit Pfostensteckern

verlötet. Beide Teile lassen sich dann sehr leicht auf dem

Experimentierboard aufsetzen. Es fehlt nur noch die Diode und eine

Kopfhörer-Anschlussbuchse mit angelöteten Verbindungsdrähten. Der Vorteil

dieser Aufbautechnik besteht vor allem darin, dass man sehr leicht andere

Schaltungsvarianten ausprobieren kann.

|

|

Für den Detektor eignet sich entweder eine

Germaniumdiode (AA112, AA118 usw.) oder eine Schottkydiode (BAT41, BAT43

usw.). Bei der Verwendung eines Piezo-Ohrhörers muss beachtet werden, dass

der Hörer sich wie ein Kondensator so weit

aufladen kann, dass die Diode sperrt. Eine Germaniumdiode besitzt immer

genügend Sperrstrom, um den Gleichstromanteil abzuleiten. Eine

Schottkydiode dagegen erfordert einen zusätzlichen Widerstand von 100 k

parallel zum Ohrhörer. Der Widerstand ist nicht nötig, wenn ein dynamischer

Kopfhörer oder ein Übertrager angeschlossen wird.

Als Antenne eignet sich am

besten ein frei aufgehängter Draht mit 10 m Länge. Aber auch ein kürzerer

Draht von 3 m Länge, der möglichst hoch im Zimmer ausgespannt wird, reicht

bereits für erste Erfolge. Bei vorsichtiger Abstimmung des Drehkos findet

man zu jeder Tageszeit mehrere Sender, die ausreichend laut gehört werden

können. Oft sind in einer Einstellung zwei oder drei Sender gleichzeitig zu

hören. Die auf Kurzwelle üblichen Schwankungen der Feldstärke führen dazu,

dass mal der eine und mal der andere Sender klar hervortritt. Die einzelnen

Rundfunkbänder sind zwar klar zu trennen, nicht aber nahe beieinander

liegende Sender. Die Trennschärfe ist also noch nicht optimal.

Die im Schaltbild verwendeten

Anzapfungen sind nur grobe Richtwerte. Man sollte also versuchen, das

Optimum an Lautstärke und Trennschärfe zu finden, was in der beschriebenen

Aufbautechnik leicht durchführbar ist. Dabei gelten folgende Faustregeln:

Tiefere Anzapfungen für Antenne und Diode verbessern die Trennschärfe,

verringern aber u.U. die Lautstärke. Je länger die Antenne ist, desto

tiefer muss die Antennenanzapfung liegen. Eine zu hoch gewählte

Antennenanzapfung kann die Lautstärker verringern und führt zu einer

schlechten Trennschärfe. Diese Zusammenhänge lassen sich experimentell

leicht nachvollziehen.

|

Hinweise zur

Bauteilebeschaffung: Die Firma AK MODUL-BUS bietet für diese Versuche und

ähnliche Versuche einen passenden Drehkondensator mit Drehknopf an. Ebenfalls

erhältlich ist das verwendete Laborsteckboard, das übrigens auch im

"Lernpaket Elektronik-Experimente" von Franzis enthalten ist.

Bestellung im Online-Shop von

AK-Modul-Bus: www.ak-modul-bus.de

Siehe auch: Kleine Spulenkunde in der Bastelecke

Schwingkreis-Rechenprogramm von Johannes Jakob: Spulen_Schwingkreise.zip (246 KB)

Nachtrag

von Jens-Peter Gärtner: Detektor als Spektrum-Analyzer

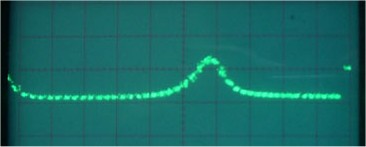

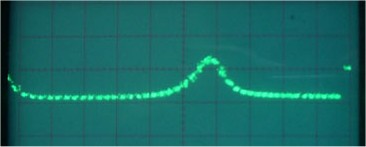

Der Versuch verwendet einen mit

Kapazitätsdioden abgestimmten Detektor und einen Sägezahngenerator für die

Darstellung eines Frequenzspektrums am Oszilloskop.

Spektrum.pdf (362 KB)

Nachtrag von K.- Heinz Entrich:

Der linke Transistor im PDF-Schaltbild sollte ein PNP-Transistor sein.

Nachtrag

von Markus Bindhammer: Das Brennstoffzellen-Radio

Aufbau und Schaltung: bradio.pdf (50 KB)

Weitere Fotos: bradio2.pdf (406 KB)

Mit desem

Projekt gewann Markus Bindhammer den ProSieben-Wissenspreis 2005 in der Kategorie "21

plus". Wir gratulieren!

Siehe auch: Das Schrittmotor-Radio smotorradio.pdf (164 KB)

Erfinder-Wettbewerb: Wer betreibt ein Radio mit einer

Kerze?

Video: https://youtu.be/Cy9AfhxHjDo

|

Herzlichen Dank an Ludger Lorych

für die Fotos und die Erklärung zu seinem Eigenbau-Stirlingmotor:

Fotos und Funktionsbeschreibung: Stirling.pdf (1111 KB)

Dieser Motor war der Anlass für einen Wettbewerb:

Wer baut als erster ein Radio, das mit einer

Kerze oder einem Teelicht betrieben wird?

Es gibt sehr viele

Möglichkeiten, die man ausprobieren könnte: Außer dem Stirlingmotor

ist vielleicht ein thermoelektrischer Generator möglich, oder eine Windrad

mit Gleichstromgenerator, oder eine Fotozelle, die von der Kerze

angestrahlt wird, oder eine ganz neue Maschine, die bisher noch keiner

kennt...

Bedingungen für die Teilnahme

am Wettbewerb:

1. Das Radio muss tatsächlich funktionieren und darf seine Energie nur von

der Kerze beziehen.

2. Die Energiemaschine darf nicht lauter als das Radio sein (Kopfhörer

erlaubt).

3. Das Gerät muss mit Text und Fotos dokumentiert werden.

4. Wer als erster einen vollständigen Beitrag einsendet, gewinnt.

5. Die Firma AK MODUL-BUS stiftet dem Gewinner einen Warengutschein im Wert

von 100 Euro.

6. Alle Beiträge werden in Elexs vorgestellt.

30.7.06: Der Gewinner ist

Michael Hartz, der ein Teelicht und eine Solarzelle verwendet hat.

|

|