Magischer Fächer 6E1 und Magisches Band 6E2 im Retroradio

von Klaus Leder

Abb. 1: Anzeigeröhre 6E1 und UKW-Empfänger im Retroradiogehäuse von Conrad

„Magische Augen“ sind ein typisches Merkmal der Röhrenradios der 1950er

und 1960er Jahre. Sich bewegende, grün strahlende Kreissegmente, ein

sich öffnender, grüner Fächer oder ein flackerndes, blaugrünes Band

dienten zur Abstimmung auf eine Sendefrequenz oder zur Aussteuerung von

Tonbandgeräten. Neben der Zeitung war damals das Röhrenradio mit der in

warmen Licht leuchtenden, großen Senderskala und dem Magischen Auge das

wichtigste Medium, um das sich abends die Familie wie um ein Lagerfeuer

versammelte, um Nachrichten von nah und fern zu hören. Mitte der 1950er

Jahre übernahm der Fernseher diese Funktion, zunächst mit

schwarz-weißen Bildern, seit 1967 mit Farbbildschirm. Mit der

Entwicklung der Transistorradios und -verstärker in den 1960er Jahren

verschwanden die Heiz- und hohe Anodenspannungen erfordernden

Vakuumröhren und mit ihnen die grün leuchtenden „Magischen Augen“.

Drehspulinstrumente übernahmen die Anzeige der Empfangsfeldstärke und

der Aussteuerung von Verstärkern. Später erfüllten Balkenanzeigen mit

Leuchtdioden diese Aufgaben. Im Zeitalter des Smartphones und der

DSP-Radios erwecken Design und Bedienungsweise eines Retroradios wieder

das Interesse vieler Menschen. Alte Gehäuseformen,

Wellenbereichsgraphiken, Tastenschalter und Drehknöpfe lassen

Erinnerungen an die technischen Wurzeln des Radios und den damaligen

warmen Charme der analogen Elektronik wachwerden und beflügeln die

Designer. Vielleicht ist diese Rückbesinnung eine Reaktion auf die

kalte, undurchschaubare Technik der Mikroelektronik und

Digitalisierung, deren rasante Entwicklung bei vielen Menschen

Irritation und Zukunftsängste auslösen. In Restaurants und

Wohnzimmerecken werden neuerdings fahle Halogen- und Energiesparlampen

durch Birnen im „Edison-Style“ ersetzt, deren Optik warmes Licht und

Behaglichkeit vermitteln. Das Licht in den Glaskolben wird heute jedoch

nicht mehr von glühenden Kohlefäden, sondern von LED-Filamenten

erzeugt.

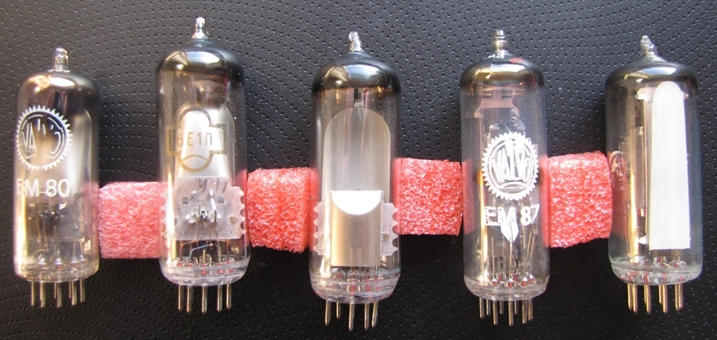

Der Retro-Stil hat inzwischen auch andere innovative Entwickler und

findige Verkäufer auf den Plan gerufen. Im Internet findet man Angebote

osteuropäischer Händler, die „Magische Augen“ verkaufen, wobei es sich

zumeist um alte russische Anzeigeröhren wie die 6E1 und die 6E2

handelt. Die 6E1 ist ein russischer Nachbau der westeuropäischen EM 80

(Magischer Fächer), die 6E2 entspricht der EM 87 (Magisches Band). In

Osteuropa wurden diese Anzeigeröhren längere Zeit hergestellt und in

Geräte eingebaut, denn die Halbleitertechnik ist in den USA erfunden

und entwickelt worden. Der verspäteten Nutzung der Halbleiter in den

Ländern des Ostblocks ist es zu verdanken, dass heute noch ein Bestand

dieser historischen Röhren vorhanden ist. Hochwertige Röhrenverstärker

aus China werden inzwischen wieder mit Magischen Augen als Blickfang

ausgestattet.

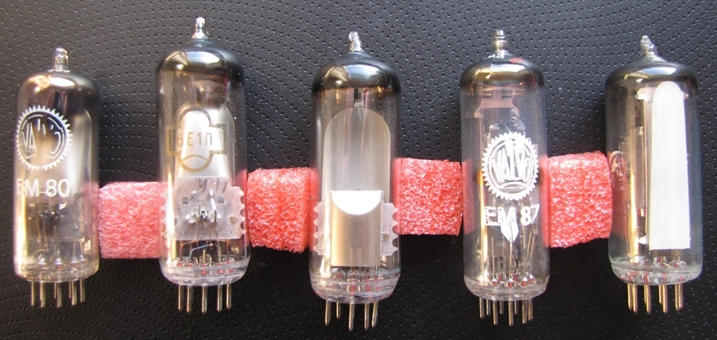

Abb. 2: Anzeigeröhren EM80, 6E1, EM87 und 6E2

Die ersten Abstimmhilfen in den 1930er Jahren besaßen an der Oberseite

der Elektronenröhre einen kegelförmigen, metallischen Schirm mit einer

fluoreszierenden Schicht aus Zinkorthosilikat. Durch auftreffende

Elektronen wird der Leuchtschirm zur Aussendung eines grünen Lichts

angeregt. Da der Kopf der Röhre wie ein leuchtendes Auge aussah, wurde

die Anzeige „Magisches Auge“ genannt. In den 1950er Jahren wurden

kleinere Anzeigeröhren entwickelt, bei denen der Leuchtschirm auf die

Seite der Röhren verlagert und so vergrößert wurde.

Beim „Magischen Fächer“ (z. B. EM80 und 6E1) hatte der Leuchtschirm

eine muschelförmige Form. Bei dem später gebauten „Magischen Band“ (z.

B. EM87 und 6E2) wurde die fluoreszierende Schicht direkt auf der

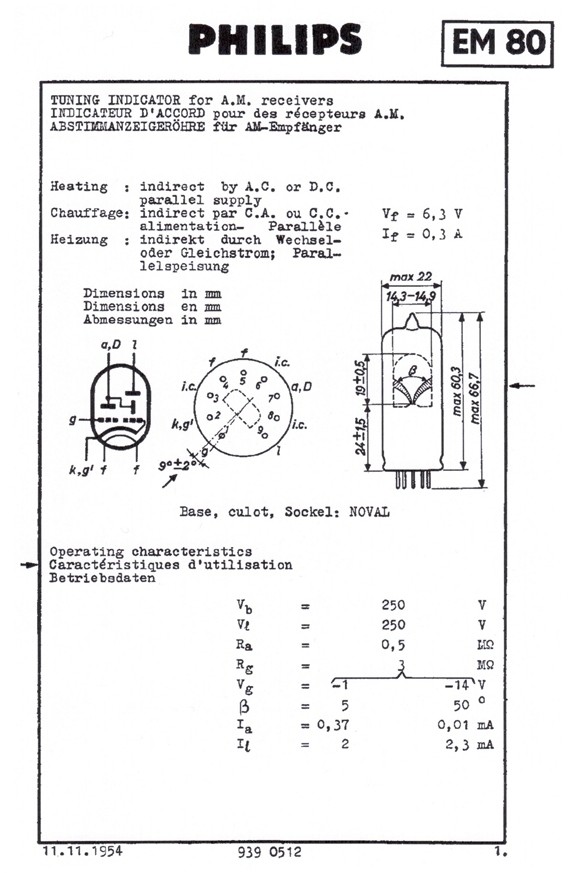

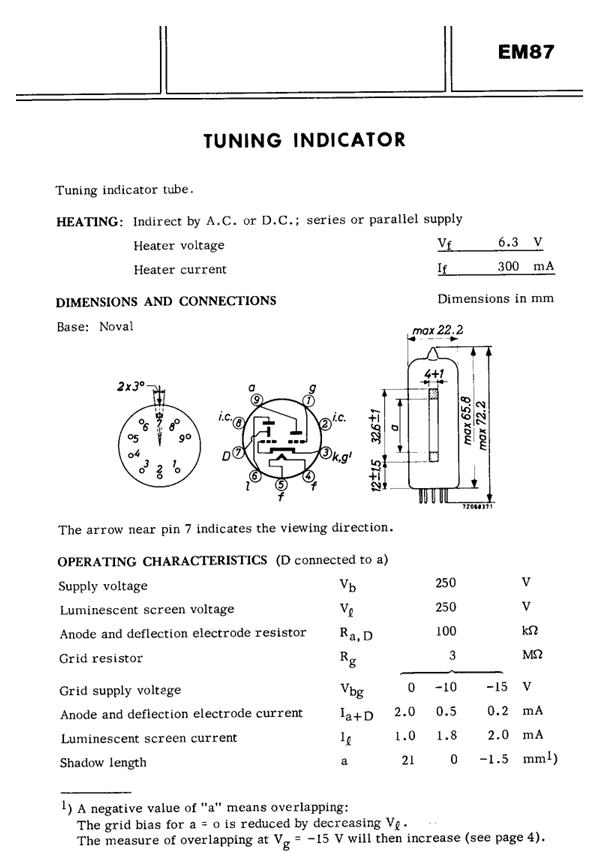

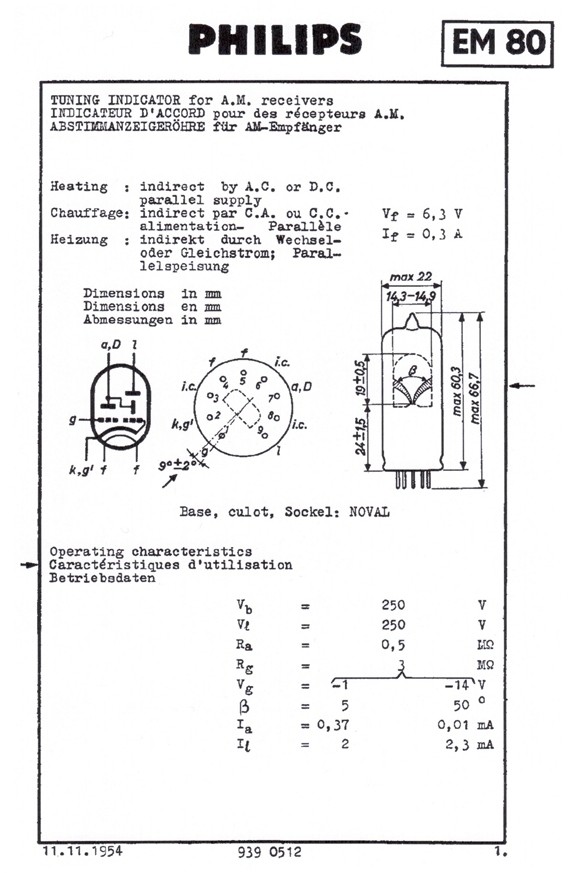

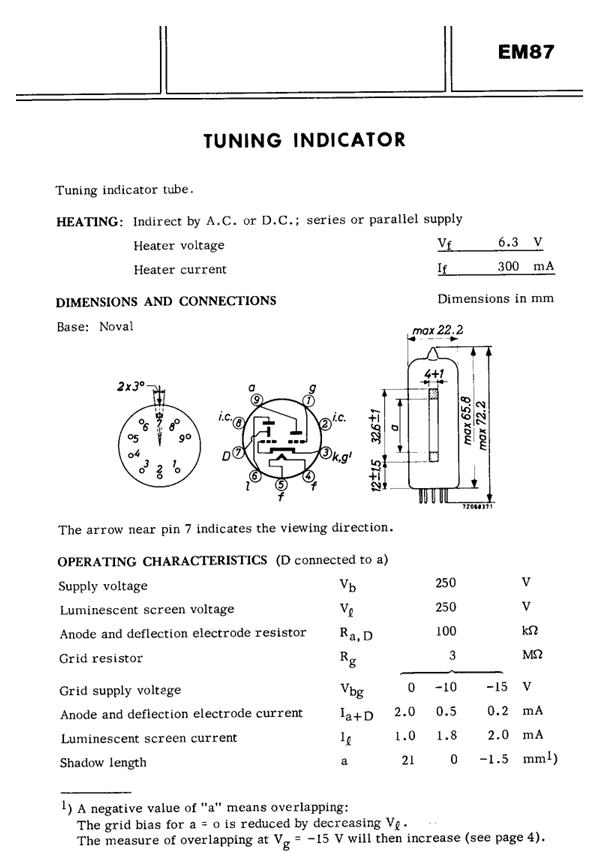

Innenseite des Glaskolbens aufgebracht. Wie die Datenblätter der EM 80

(Abb. 3) und der EM87 (Abb. 4) zeigen, handelt es sich um Doppelröhren,

bei denen neben dem Anzeigesystem noch eine Triode zur Verstärkung der

Steuerspannung im Glaskolben eingebaut ist. Geheizt werden die Röhren

mit 6,3 Volt DC/AC bei einem Heizstrom von 0,3 Ampere (f,f).

Zwischen der gemeinsamen Kathode (k) und der Anode (a) und dem

Leuchtschirm (l) liegt eine Betriebsspannung von 250 VDC an. Die

negative Steuerspannung, die je nach Röhrentyp zwischen -1 bis -15 Volt

liegt, wird an das Gitter (g) gelegt. Das Anzeigegitter (gl) ist intern

mit der Kathode verbunden. Steuerstege (D) formen den von der Kathode

ausgesandten Elektronenstrom zu Bündeln oder werfen einen Schatten auf

den Leuchtschirm. Die Leuchtflächen wachsen mit steigender

Steuerspannung, die früher von der Regelspannung für den

Schwundausgleich (ALC) geliefert wurde. Bei diesem Projekt wird die

NF-Spannung des Verstärkerausgangs als Steuerspannung genutzt. Die

Steuerelektroden sind bei der EM80 mit der Anode verbunden, bei der

EM87 sind sie an Pin 7 angeschlossen.

Abb. 3: Datenblatt von Philips für die Anzeigeröhre EM 80 (6E1)

In den Datenblättern werden die Pinbelegungen von Röhren nicht wie bei

ICs von oben gesehen, sondern von der Unterseite dargestellt. Damals

konnte beim Einbau in ein Chassis sofort die Lage der Pins auf dem

Sockel erkannt werden. Die Anzeigeröhren haben 9 Pins für einen

Novalsockel.

Abb. 4: Datenblatt für die EM 87 (6E2)

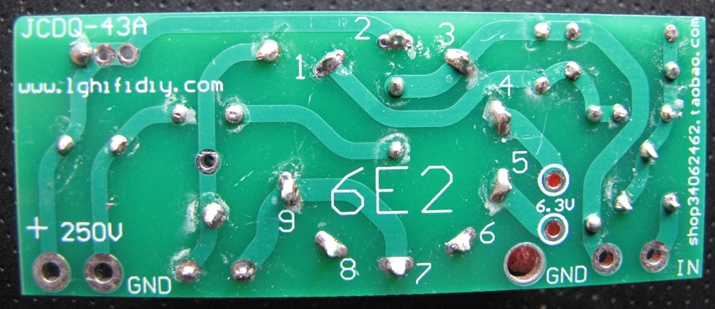

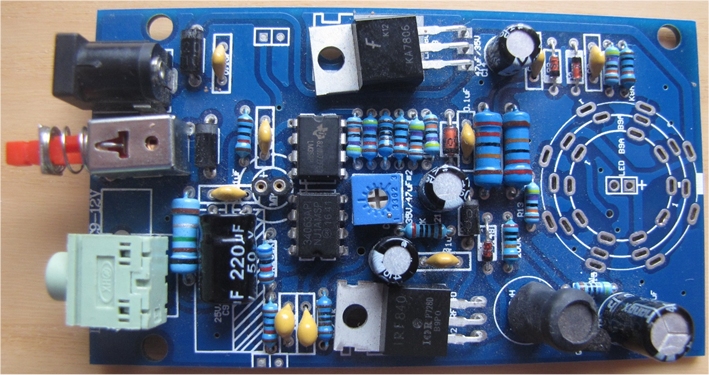

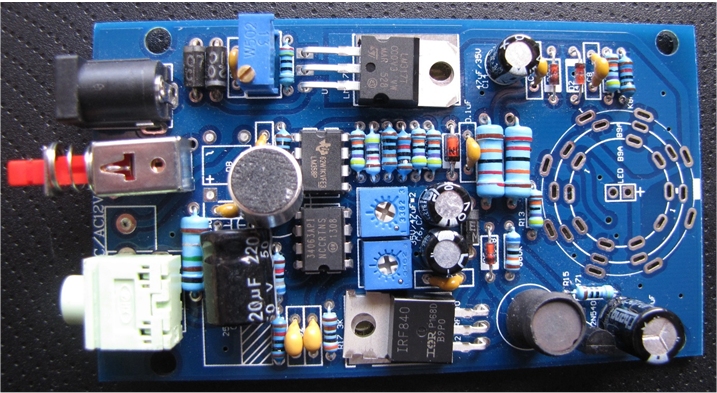

Für Bastler fehlten bislang Module für die Spannungsversorgung der

Anzeigeröhren. Aufgrund der lebensgefährlich hohen Anodenspannung ist

eine Nutzung der Platinen und Anzeigeröhren nur für fachkundige

Erwachsene geeignet. Die Röhren werden sehr heiß und können eine

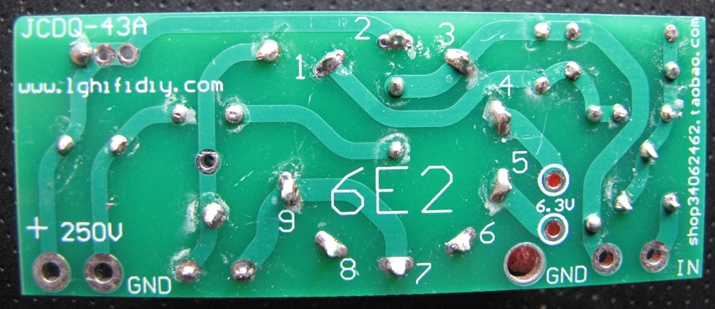

Temperatur bis 120°C erreichen. Chinesische Händler bieten im Internet

eine preisgünstige Platine mit einer 6E2 an, die laut Datenblatt eine

Betriebsspannung von 250 VDC und eine Heizspannung von 6,3 Volt

erfordert (Abb. 5 und 6). Ein Trafo mit einem Gleichrichter ist jedoch oft zu

groß und zu schwer für einen nachträglichen Einbau des nostalgischen

Magischen Bandes in einen Verstärker oder in ein Radio.

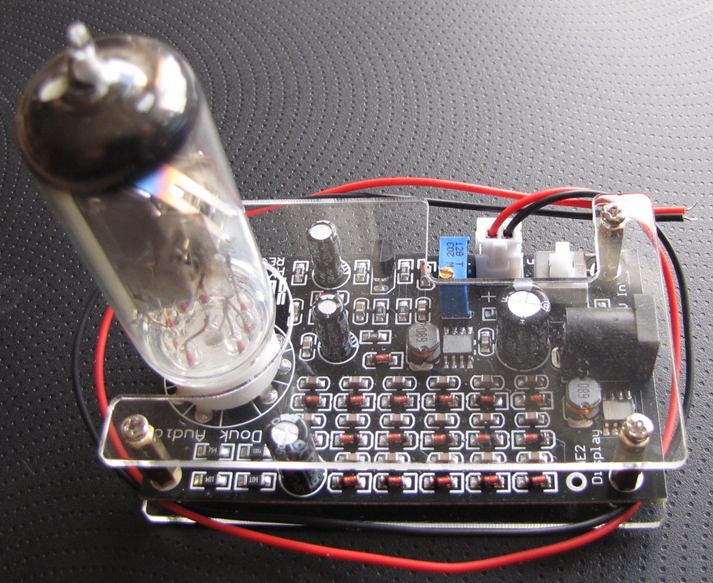

Abb. 5: Chinesische Platine mit der 6E2 und Anschlüssen für 250 VDC Betriebsspannung und 6,3 Volt Heizspannung

Abb. 6: Chinesische Platine zur Spannungsversorgung der 6E2 von unten gesehen

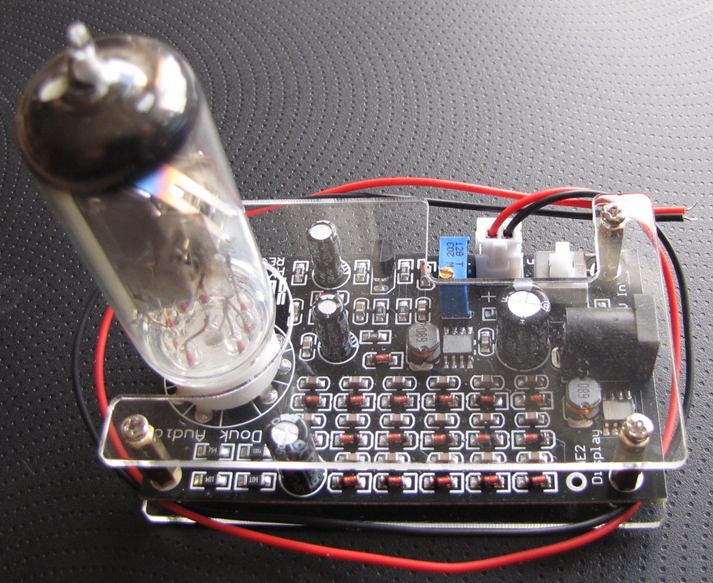

Zu diesen alten Anzeigeröhren haben chinesische Ingenieure neuerdings

mit Halbleitern bestückte Platinen entwickelt, die die erforderliche

hohe Anodenspannung und die Heizspannung aus der Spannung eines 6-Volt-

bzw. eines 12-Volt-Steckernetzteils bereitstellen.

Abb. 7: Platine im Acrylgehäuse mit der 6E2

Eine durch Acrylplatten geschützte Platine mit der 6E2 zeigt Abb. 7.

Auf der Platine sind eine Steckverbinder-Buchse für ein 6 VDC Netzteil,

ein Druckschalter sowie ein Poti für die Regelung der Steuerspannung

aufgelötet. Die Anodenspannung von ca.132 VDC wird mithilfe von

Kaskaden von Dioden und Kondensatoren zur Spannungsvervielfachung

erzeugt. Platinen für den Anschluss unterschiedlicher Anzeigeröhren

zeigen die Abb. 8, 9 und 10. Sie sind mit einem Druckschalter, einer

Steckverbinder-Buchse für das Netzteil (9-15 VDC), einer Klinkenbuchse

für die Signalspannung sowie Lötaugen für ein Elektretmikrofon

versehen. Ein Poti zur Regelung der Signalspannung ist aufgelötet. Nach

Messungen des Verfassers liefert die Platine eine Anodenspannung von

ca. 195 VDC.

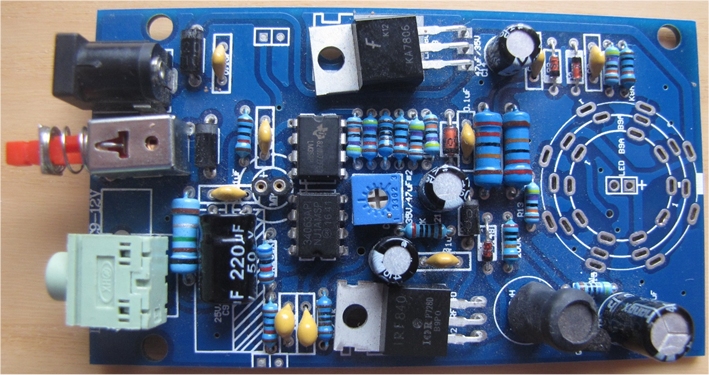

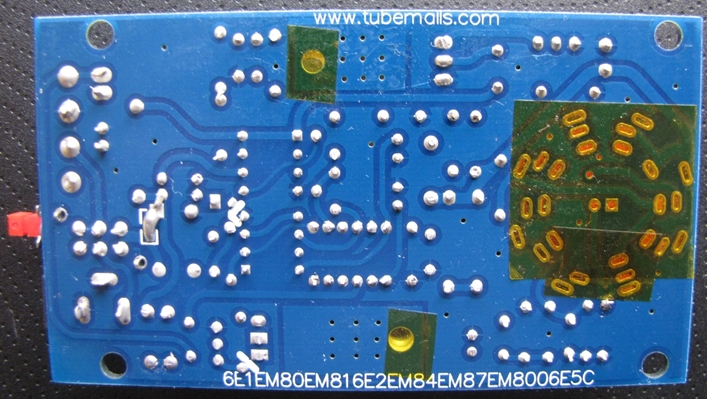

Bild 8: Platine für den Anschluss verschiedener Anzeigeröhren

Die Lötaugen im Innenkreises sind für den Anschluss des Sockels einer

6E2 (EM87, Magisches Band) vorgesehen. Es können ferner die

Anzeigeröhren EM84, EM800, PM84, UM87, UM84, 6E3P angeschlossen werden.

Die Zahl 1 markiert den Pin 1. Entgegen dem Uhrzeigersinn werden die 9

Pins gezählt, wobei die Pins 2 und 8 aufgrund interner Verbindungen

nicht angeschlossen werden müssen. Der mittlere Kreis der Lötstellen

ist für den Anschluss der älteren Röhre 6E1 (EM 80, Magischer Fächer)

bestimmt, die eine veränderte Pinbelegung aufweist. Bei der 6E1

brauchen die Pins 3, 6 und 8 nicht angeschlossen werden (Abb. 3). Der

mittlere Kreis dient auch der Spannungsversorgung der folgenden Röhren:

6E1P, 6BR5, EM81, UM80, UM81, 6DA5 und 19BRS. Der äußere Kreis der

Lötaugen ist für die Röhren 6E5C und 6E5S vorgesehen. Leider werden zu

den Platinen keine weiteren Informationen herausgegeben.

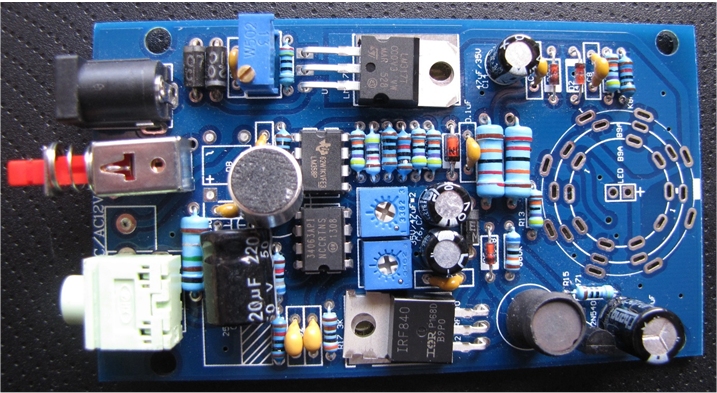

Abb. 9: Platine mit Elektretmikrofon und drei Potis für verschiedene Anzeigeröhren

Die Platine der Abb. 9 zeigt eine leicht veränderte Schaltung, da sie

drei Potis zur Regelung der Anodenspannung, zur Regelung der

Eingangsempfindlichkeit und zur Einstellung der Heizspannung besitzt.

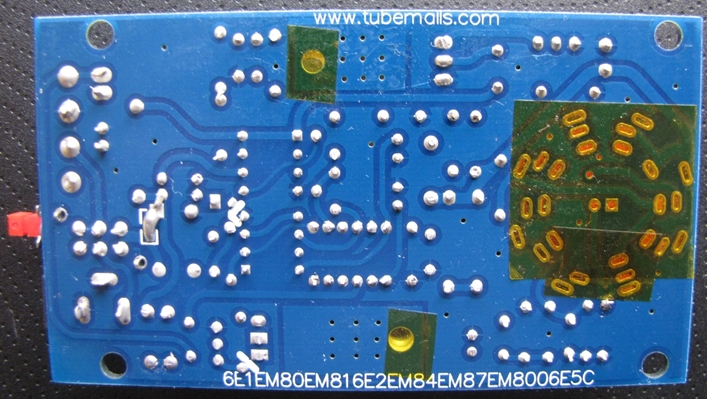

Abb. 10: Rückseite der Platine für verschiedene Anzeigeröhren

Beim Einlöten der Verlängerungsdrähte des Röhrensockels auf der

Rückseite der Platine ist die Reihenfolge der Pins natürlich im

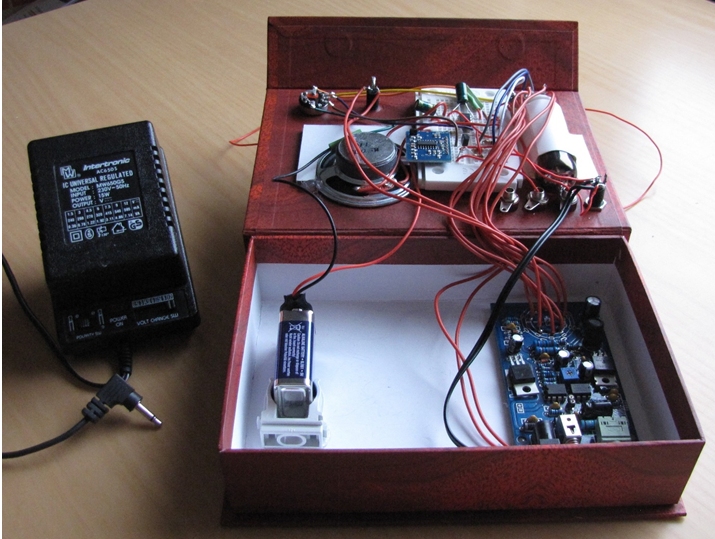

Uhrzeigersinn zu zählen (Bild 10). Da der Franzis-Verlag einen Bausatz

für ein Röhren-Retro-Radio

für Kurzwelle anbietet, wurde das mitgelieferte praktische und

attraktive Gehäuse dazu genutzt, die Anzeigeröhren 6E1 und 6E2

einzubauen und zu erproben. Anstelle des Kurzwellenbausatzes

wurde jedoch der UKW-Radio Bausatz

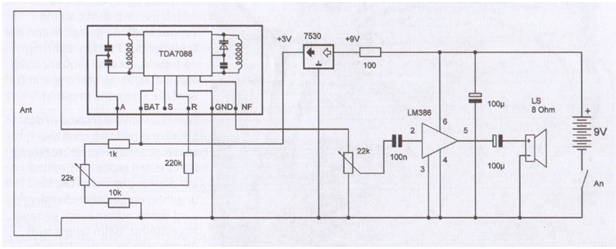

von Franzis verwendet (Abb. 11). Das Steckbrett mit dem Empfangsmodul

TDA7088 und dem NF-Verstärkungschip LM386 wird zwischen Lautsprecher

und Röhre in das Gehäuse geklebt. Zuvor muss die Kartonhalterung des

Lautsprechers etwas gekürzt werden (Abb. 14).

Abb. 11: Bauteile für ein Radio im Franzis-Retroradio-Gehäuse mit

UKW-Radio-Modul TDA7088, NF-Verstärker LM386 und Anzeigeröhre 6E1

Das Radio arbeitet mit Halbleitern (Abb. 12), lediglich das

Gehäuse-Design und der Magische Fächer mit der 6E1-Röhre vermitteln den

nostalgischen Eindruck eines alten Empfängers aus der Röhrenepoche

(Abb. 1).

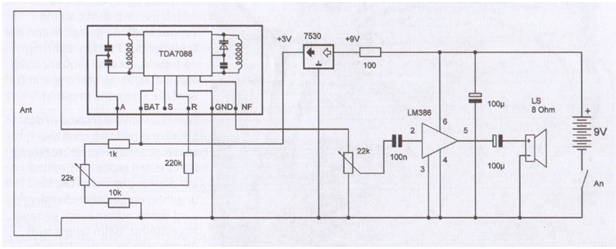

Abb. 12: Schaltplan von B. Kainka für das Franzis UKW-Radio

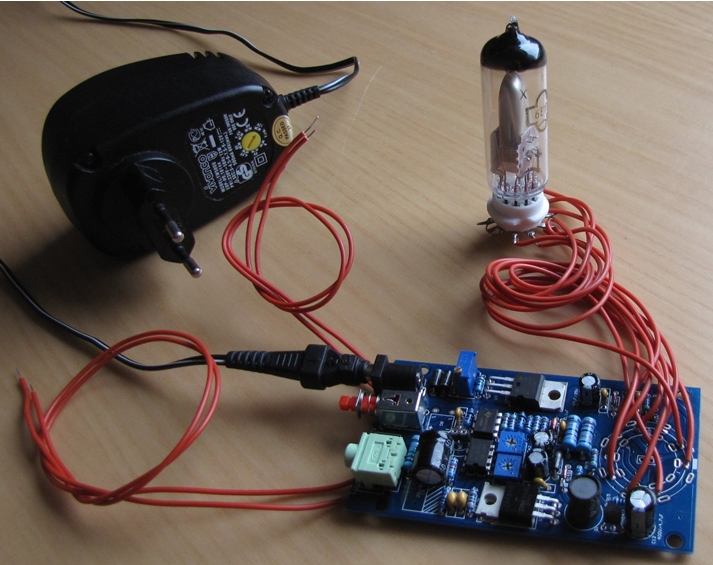

Nach dem Löten der Verlängerungsdrähte für den Röhrensockel und der

Anschlussleitungen zur 3,5mm-Klinkenbuchse des Steckernetzteils muss

noch die Line-In-Verbindung zum Steckboard hergestellt werden. Die

Lötfahnen des Röhrensockels müssen aus Platzgründen zur Seite gebogen

werden.

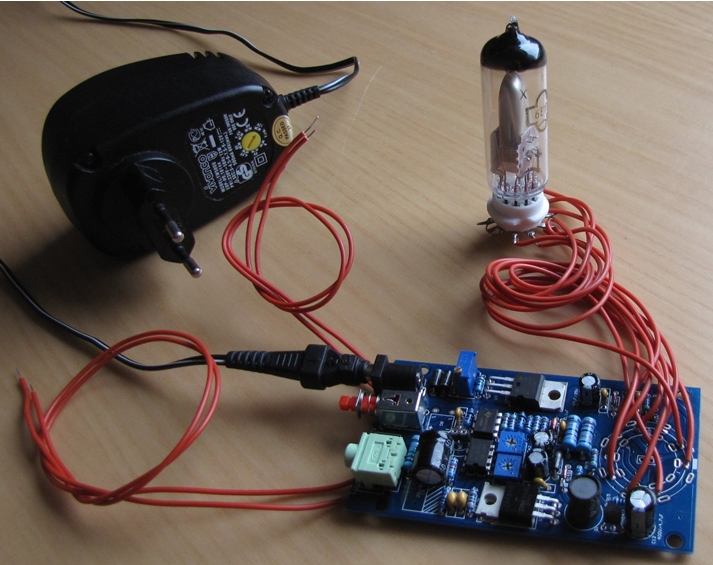

Abb. 13: Steckernetzteil mit fertig verdrahteter Platine und Röhre 6E1 vor dem Einbau in das Retro-Radio

Aufgrund der Länge der Anzeigeröhre wird diese vor dem Einbau des Potis

in die Kartonlasche geschoben. Das Potigehäuse muss mit einem kleinen

Stück Isolierband vor einem Kurzschluss der umgebogenen Lötfahnen des

Röhrensockels geschützt werden. Nach einer Funktionsprüfung kann die

Platine z. B. mit Heißkleber auf dem Gehäuseboden festgeklebt werden

(Abb. 14).

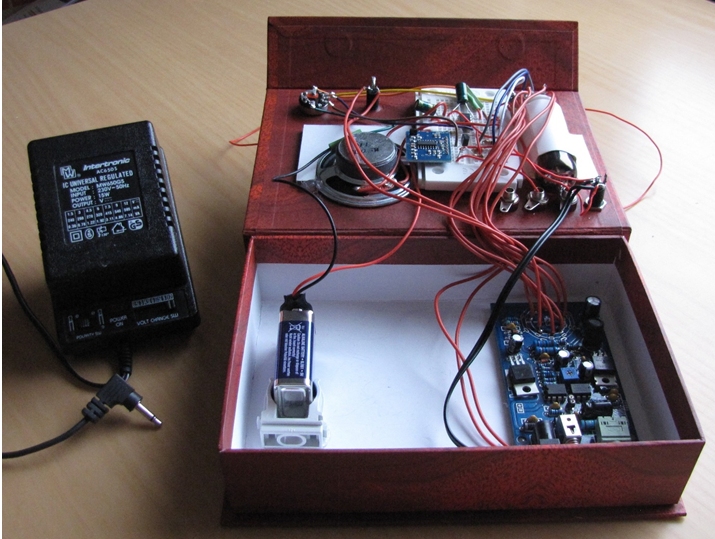

Abb. 14: UKW-Retroradio mit Magischem Band 6E2 und eingebauter Versorgungsplatine

Mit einer antiken russischen Anzeigeröhre, einer chinesischen Platine

mit Halbleitern und zwei Bausätzen vom Franzis-Verlag lässt sich ein

UKW-Retro-Radio bauen, das als nostalgisches Attribut einen flackernden

„Magischen Fächer“ (Abb. 1) oder ein „Magisches Band“ (Abb. 15) besitzt.

Abb. 15: Magisches Band der Röhre 6E2 im Retroradiogehäuse von Franzis

s.a.

90 Jahre Radio- und Elektronikbaukästen – vom Kristalldetektor zum DSP-Empfänger

Umbau des Franzis-Röhrenradios für UKW

Das magische Auge