Labortagebuch April 2021

Kürzlich habe ich meinen ersten PIC-Controller getestet und

jetzt auch den ersten PICAXE, einen 08M2. Um das Programmierinterface wollte

ich mich selber kümmern. Erste Versuche mit einem FTDI-Board schlugen fehl,

weil ich eine falsche Polarität der Signale hatte. Dann habe ich erst richtig

verstanden, dass für einen PICAXE alle Eingänge im Ruhezustand low sein sollen,

während die meisten USB-Seriell-Wandler den Ruhezustand High liefern, wie er

von den meisten Mikrocontrollern erwartet wird. Das liegt auch daran, dass

PICAXE zu einer Zeit entwickelt wurde, als noch jeder PC eine RS232 hatte.

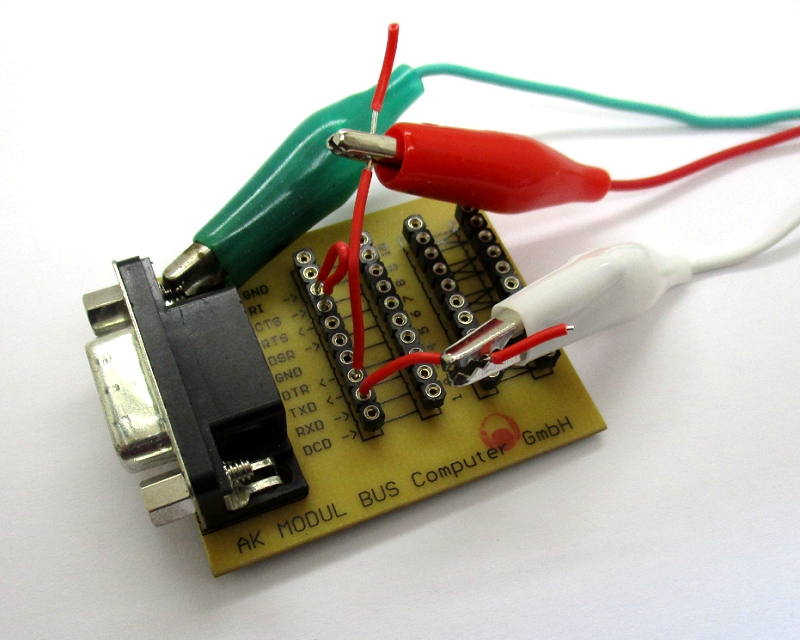

Die Lösung war dann ganz einfach. Mein aktueller PC mit Win10 hat noch eine

echte RS232, weil ich bei der Bestellung darauf geachtet habe. Also bin ich

auch einen Schritt zurückgegangen und habe das alte ELEXS-Board verwendet. Nun

reichen direkte Verbindungen mit ein paar Widerständen am Controller. TXD geht

an S-IN, RXD an S-OUT, GND an Minus, und zusätzlich erwartet die Software, dass

RTS auf CTS gelegt wird. Fertig ist das Programmierinterface. Mit einem FT232 geht

es auch, aber man muss die Pegel mit MPROG umdrehen. Genauer wird das hier beschrieben: Erste Schritte mit PICAXE Siehe auch: Das Nano-Axe-Board

In einem Online-Elektronik-Kurs der Jugendgruppe des VDI und des Ortsverbals L05 der Essener Funkamateure gab es einen Versuch zur Sperrwirkung von Dioden. Zwei LEDs wurden in Reihe mit einem Widerstand betrieben. Wenn man eine der beiden LEDs umpolt, bleiben beide aus. So der Plan. Aber bei der blauen LED zeigte sich, dass die zweite LED immer noch etwas leuchtet. Das hatte ich nicht erwartet. Jede LED hat zwar eine Durchbruchspannung, aber die liegt meist sehr viel höher.

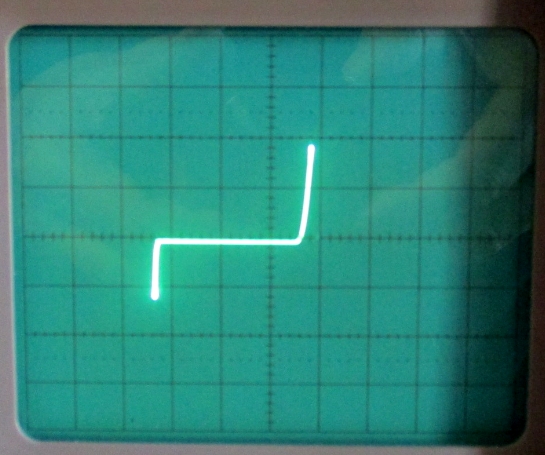

Bei einer weißen LED hatte ich mal eine Durchbruchspannung von 80 V festgestellt, und dabei sogar eine Lichtabgabe in Sperrrichtung (20.1.20: Erster Durchbruch einer LED). Aber bei dieser blauen LED war der Durchbruch deutlich eher aufgetreten, irgendwo unter 9 V. Nachträglich habe ich das mit dem Komponententester des Oszilloskops untersucht: Die typische Kennlinie einer Zener-Diode. Genauere Messungen zeigten dann, dass die Durchbruchspannung bei 7,5 V liegt. Allerdings gilt das nur für genau diesen Typ, bei anderen blauen LEDs kann es wieder ganz anders aussehen.

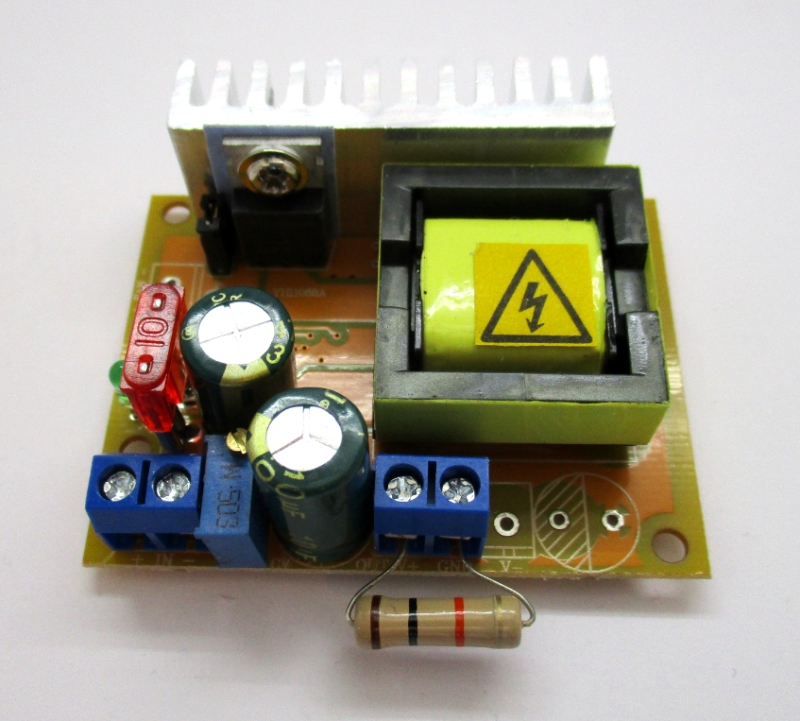

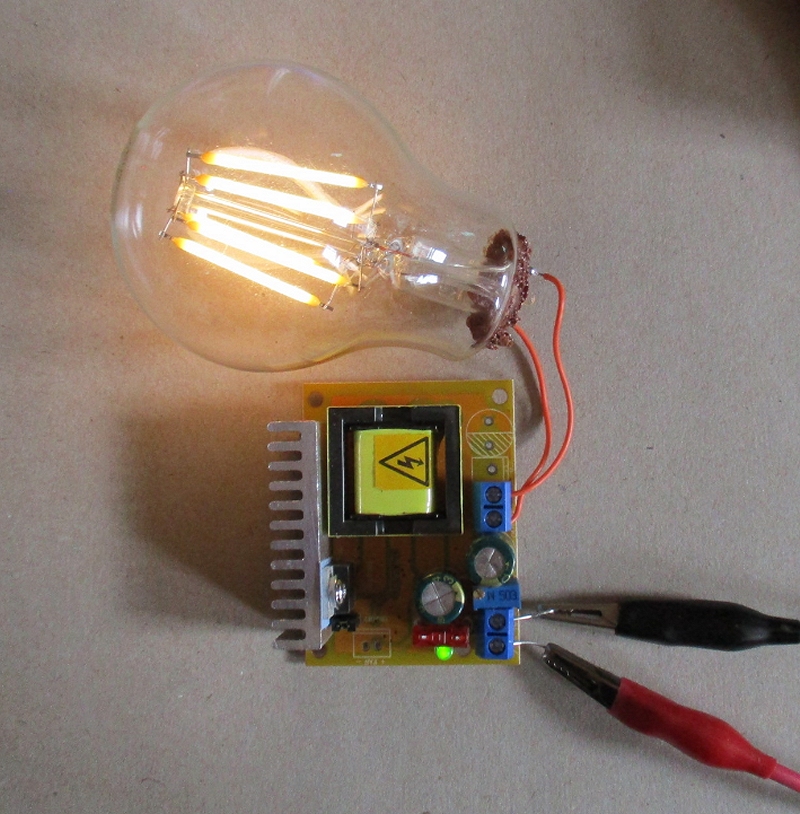

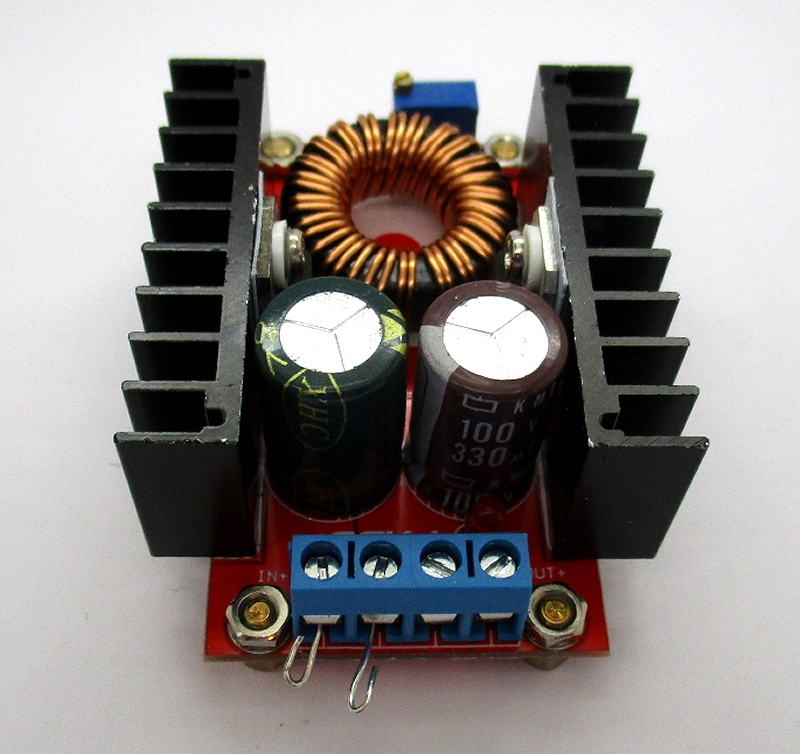

Harry hat mir zwei DC-DC-Wandler für hohe Spannungen geschickt. Sie sollten für Röhrenprojekte wie z.B. den 0V2-Empfänger eingesetzt werden. Die Platinen stammen aus China und sind erstaunlich preiswert. Die erste Platine liefert eine Ausgangsleistung von 40 W und Spannungen von 45 V bis 390 V und Ströme bis zu 200 mA. Für einen ersten Test habe ich den Ausgang mit 10 kOhm belastet. Dabei zeigte sich ein Problem: Bei geringer Last geht der Wandler in einen intermittierenden Betrieb über. Er schaltet sich in schneller Folge immer wieder ein, sodass am Ausgang Sägezähne mit einer Amplitude bis über 10 V entstehen.

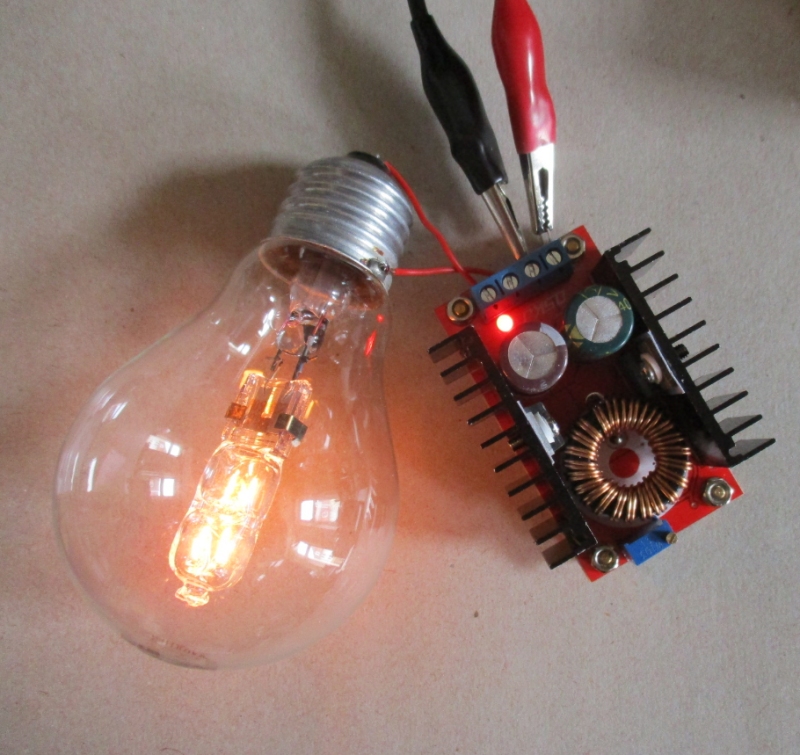

In einem zweiten Test habe ich die Reste einer defekten LED-Lampe angeschlossen. Mit dem Spindeltrimmer konnte ich die Spannung vorsichtig erhöhen, bis die LED-Filamente leuchteten. Im Foto war die Spannung 140 V bei 12 V am Eingang. Mit mehr Spannung konnte die Lampe aber auch mit deutlich mehr als den angegebenen 7 W betrieben werden.

Der zweite Wandler ist ein 100-W-Typ mit einer Ausgangsspannung zwischen 60 V und 97 V. Die beiden Kühlkörper tragen einen Schalttransistor und eine Leistungsdiode. Auch dieser Wandler arbeitet bei kleiner Leistung intermittierend, aber die Schwankungen der Ausgangsspannung sind geringer. Für eine Praxistest wurde eine Halogenlampe mit 60 W anschlossen, die dann mit reduzierter Leistung von z.B. 15 W arbeitet.

Beide Wandler haben noch ein anderes Problem: Kräftige Funkstörungen. Ein Mittelwellenradio in 30 cm Abstand empfängt so starke Breitbandstörungen, dass ein normaler Betrieb unmöglich ist. Wenn man ein Röhrenradio bauen will, wird eine Entstörung extrem schwierig. Man müsste den Wandler in ein abgeschirmtes Gehäuse setzen und zusätzliche LC-Entstörfilter einsetzen. Außerdem müsste man die Ausgangsspannung zusätzlich glätten, am besten mit einem Spannungsregler. Beide Wandler sind auch deshalb so kritisch, weil sie für ein Radio überdimensioniert sind. Dagegen dürften beide ideal für die Anwendung in kräftigen Teslageneratoren mit Leistungsröhren sein. Alle EMV-Regeln und ähnliche Empfindlichkeiten sind dann ohnehin außer Kraft gesetzt.

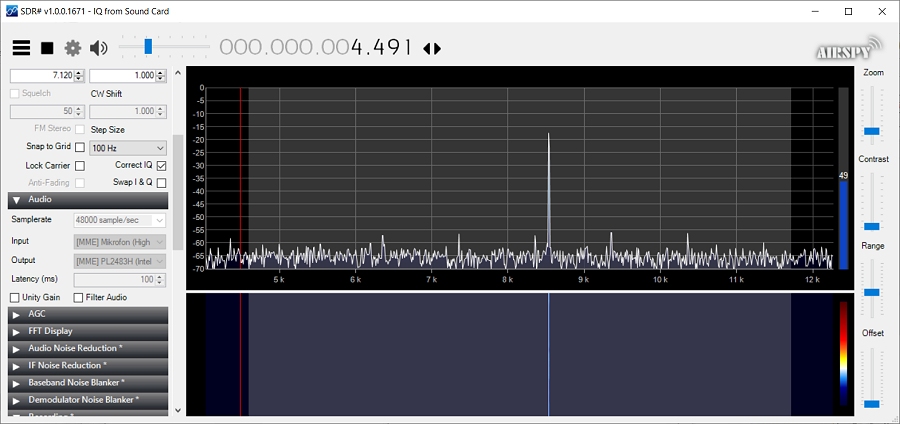

Die Frage stand im Raum: Wie stark kann man die Frequenz an einem ATmega-Controller nach unten ziehen. Zum Test habe ich das ESM32 von Modul-Bus verwendet. Um den Quarzoszillator des ATmega32 nicht durch die Messung zu beeinflussen, wurde der Elektor-SDR als gut kalibrierter Kurzwellenempfänger verwendet, um das Signal abzuhören. Die Platine hat einen Quarz mit 11,0592 MHz mit zwei Kondensatoren von 22 pF. Im Grundzustand wurde eine Frequenz von 11060 kHz gemessen, also 800 Hz zu viel. Dann habe ich zusätzliche kleine Kondensatoren von je 12 pF zwischen die Anschlüsse des Quarzes gelegt, um die Frequenz nach unten zu ziehen. Das funktionierte gut bis zu einer Kapazität von insgesamt 36 pF. Die Frequenz sank auf 11058,5 kHz. Bei noch größerer Kapazität wurde der Oszillator gestoppt. Fazit: Die Frequenz konnte um insgesamt 1,5 kHz gezogen werden, allerdings nur um 700 Hz oder 63 ppm unter die Nennfrequenz.

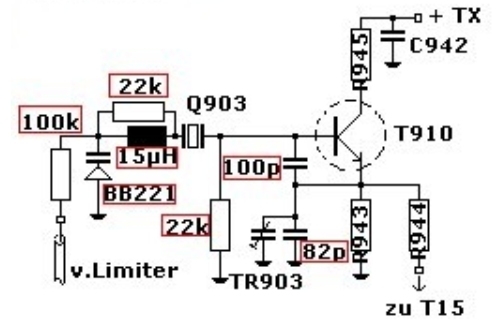

Eine Schaltungsvariante von Lutz, DL4OBG

Der Oszillator stammt aus einem ziemlich alten AM-CB-Funkgerät CBH-1000 von Grundig. In etwa gleiche Änderungen wurden von Grundig übernommen, damit das Konzept für das nachfolgende AM/FM-Funkgerät CBH-2000 weiter verwendet werden konnte. Interessant ist, dass man normale Quarze viel besser ziehen kann und sogar eine FM bzw. PM erzeugen kann, wenn man den Quarz "weich" macht. Und zwar geschieht das, in dem man vor der Kapazität nach Masse hinter dem Quarz noch eine Induktivität einfügt. Überschlagsmäßig (ich habe es nicht näher recherchiert) sind das L und das C vom Quarz gegen Masse dann in Serienresonanz und der Ziehbereich vergrößert sich enorm. Der Quarz hat hier eine Sollfrequenz von 10,695 MHz. Wie gesagt, es reicht dann, wie in dem Bild, sogar zu einer Frequenzmodulation im Schmalbandbereich, wenn man eine Kapazitätsdiode als C verwendet und dem Kreis eine NF ("vom Limiter") von ein paar wenigen Volt anbietet, überlagert von einer Festspannung Ub/2 die entweder separat zugeführt wird oder bereits aus der Modulationsstufe stammt. Mit einer Grenzfrequenz der NF von ca. 3 kHz und die Modulationsspannung richtig begrenzt eingestellt, kann man gut im FM-Schmalbandbetrieb modulieren (10-25kHz Kanalbandbreite)

Zu beachten ist, dass im Bild die Kondensatoren 100 p und 82 p nebst parallelem Trimmer deutlich auf die angegebenen Werte verkleinert wurden, da sie größer gewählt ja den Einfluss der Varicap als frequenzbestimmendes C verringern. (Zieht man eine Linie über alle Massepunkte ergibt sich ja die hochfrequente Reihenschaltung viel deutlicher.) Statt der Kapazitätsdiode einen variablen Kondensator verwendet, sollte sich der Ziehbereich also deutlich vergrößern. Wenn man es denn braucht! :o)

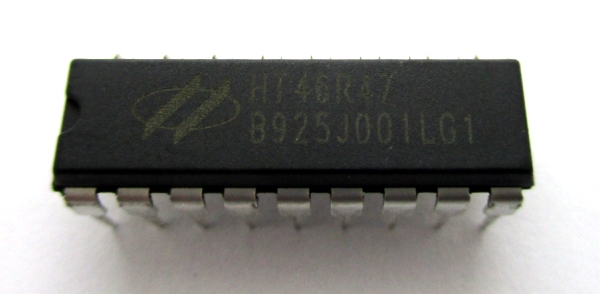

Ende des Jahres soll wieder der Spielekalender von Franzis erscheinen. Er wurde schon etwas überarbeitet, und alle Weichen waren gestellt, da kam eine schlechte Nachricht: Der bisher verwendete Flash-Controller HT46F47 ist nicht mehr lieferbar! Als Ersatz steht noch der der nur einmal programmierbare (OTP) Controller HT46R74 zur Verfügung. Aber Achtung, im nächsten Jahr ist es auch damit vielleicht schon vorbei. Um zu retten was zu retten ist, habe ich mir ganz schnell einige Muster des OTP-Chips besorgt, gleich acht Stück, denn jeder Fehlversuch schrottet einen.

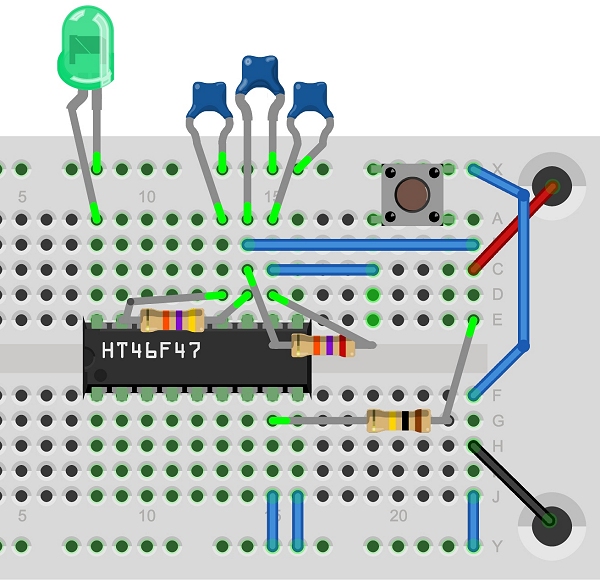

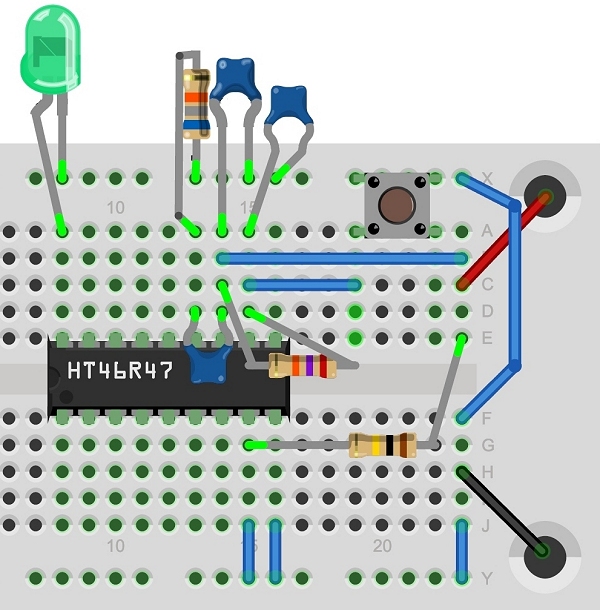

Der Compiler von Holtek unterstürzt auch den R-Typ. Allerdings musste ich erst rausbekommen, dass er da unter HT46E47/HT46F47 läuft. Damit ließ sich mein vorhandener Quelltext übersetzen, nur eine Kleinigkeit musste geändert werden. Das Ausgabe-File heißt jetzt .OTP im Gegensatz zu .MTP bei den Flash-Typen. Dann gab es noch Probleme mit den Fuses, die bei beiden Typen leicht unterschiedlich benannt sind. Zuerst hatte ich fälschlich den Quarzoszillator und den Watchdog eingestellt. Ein Chip geschrottet, taugt nur noch als Quarztester. Und so ging es weiter, bis ich alle Fehler durch hatte. Der vierte Chip hat dann korrekt funktioniert. Allerdings gibt es einen Unterschied in der Verwendung des internen RC-Oszillators.

Beim alten Chip musste ich einen Widerstand mit 47 k vom OSC-Pin nach VCC anschließen, um einen Takt von ca. 4,5 MHz zu bekommen. Beim OTP-Chip muss der Widerstand dagegen nach GND geführt werden. Und ich brauche nun 68 k, um ca. 5 MHz zu bekommen. Der zusätzliche Kondensator am gleichen Pin beeinflusst die Frequenz nicht, sondern er dient nur zur Entkopplung.

Dann mussten noch alle Zeichnungen angepasst werden. Alle Spiele noch einmal getestet, es funktioniert. Übrigens, wer den Aufbau genau betrachtet, mag sich über den 100k-Widersatnd wundern, der effektiv zwischen VCC und GND liegt. Er führt zu dem AD-Pin, der über einen Spannungsteiler das Programm auswählt. Jetzt ist die Spannung null, nimmt man die Brücke raus ist sie gleich VCC. Mit Widerständen statt der Brücke erreicht man die anderen Programme. In früheren Versionen, wurde der Pin auch mal mit einem Draht an VCC angeschlossen. Wenn man dann die GND-Brücke vergisst, gibt es eine Rauchwolke. Und weil es zu oft geraucht hat, bleibt diesmal der 100k-Widerstand immer an derselben Stelle. Auf dass sich niemand mehr die Finger verbrenne.

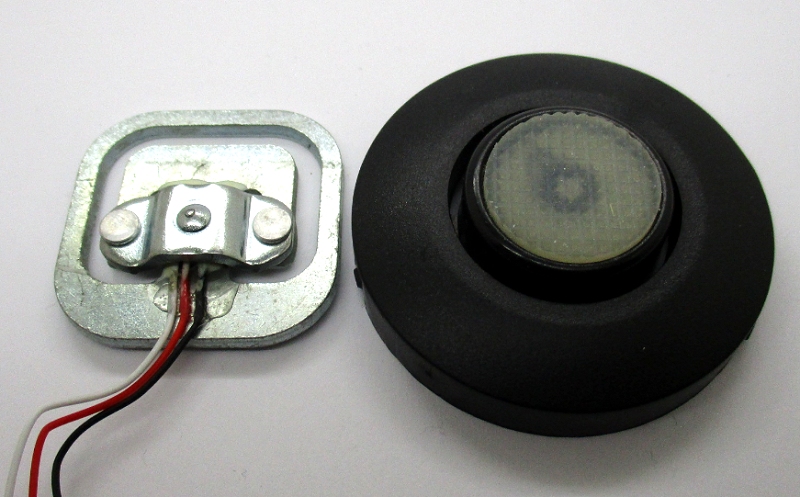

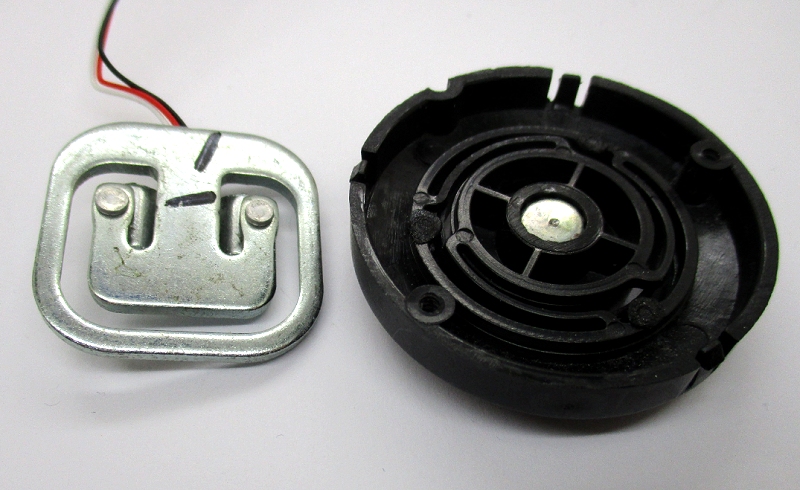

Gerade ist mir eine defekte Personenwaage zugelaufen. Sie wurde mit einer 3V-Li-Batterie betrieben, die aber immer viel zu schnell leer war. Mit dem Labornetzteil konnte ich die Waage noch testen. Der Verbrauch war tatsächlich zu groß, aber sie funktionierte noch. Interessent war der Aufbau mit vier Standfüßen. Jeden der vier konnte ich mit den Fingern nach innen drücken und dabei bis zu 10 kg in die Anzeige bringen. Offensichtlich hatte die Waage vier Kraftsensoren, deren Ergebnisse addiert wurden. Die Sensoren haben mich interessiert. Also wurde alles aufgeschraubt und einer davon ausgebaut. Es handelt sich um einen Dehnungsmessstreifen auf einer Biegeplatte aus Stahl. Eine kleinere aufgenietete Platte nimmt die Kraft an einem Punkt auf.

Der Standfuß enthält eine Plastikfeder, die den Auflagepunkt in der Mitte hält, aber eine vertikale Bewegung erlaubt. An der Biegeplatte kann man im Bereich den zentralen Biegebalkens zwei kleine Kerben erkennen, mit denen der Sensor vermutlich kalibriert wurde. Der Dehnungsmessstreifen selbst hat zweimal 1 kOhm und bildet einen Spannungsteiler. Bei einer mechanischen Belastung wird einer der Widerstände etwas kleiner, der andere etwas größer, sodass die Teilspannung sich geringfügig aus der Mitte entfernt. Zur Auswertung braucht man einen guten Messverstärker, weil die Nutzsignale sich im Mikrovoltbereich bewegen.

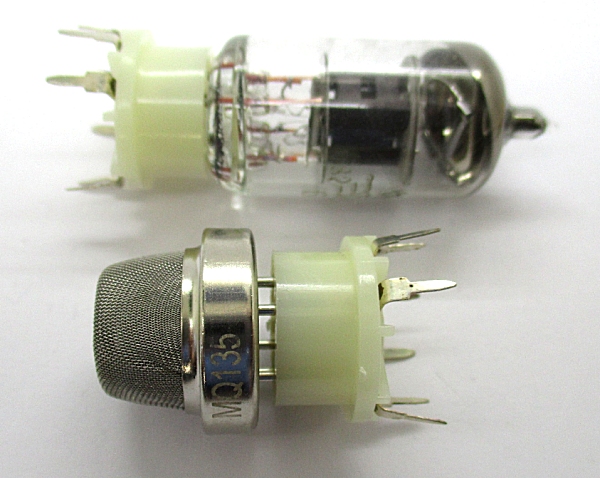

Zufällig entdeckt: Die üblicher Gassensoren wie der MQ135 passen in die siebenpoligen Röhrenfassungen, genau wie die EL95 oder die EF95/6J1. Solche Sensoren gibt es ja schon lange, sie wurden schon früh in Tiefgaragen eingesetzt, um vor Benzindämpfen zu warnen. Zu der Zeit waren auch Röhren noch gebräuchlich. Da hat sich wohl jemand gedacht, dann nehmen wir doch einfach den weit verbreiteten Röhrensockel. Sehr praktisch. (Und kein Aprilscherz!)